En su bellísima obra Communitas, el pensador italiano Roberto Esposito establece el origen de la comunidad no en una “propiedad” en común de sus integrantes sino en un “cum-munus”, en una “deuda”, de donde en buena lógica comunidad se opone a in-munidad, lo que carece de deuda alguna, y en eso parece habérsenos convertido a todos la política y casi todos cuantos la ejercen profesionalmente, un espacio en, y desde el que no se reconoce estar en deuda con nada ni con nadie.

Así, a fuerza de tanta inmunidad, de tanta teatralización, de tanta escenificación –escenificar es poner distancia entre los actores y su público–, la política ha terminado por volverse ajena y extraña, tanto en lo racional como en lo emocional: nos cuesta comprenderla, nos cuesta quererla, y bien que debiéramos, pues en ello se juega buena parte de la calidad de la vida cívica de la democracia.

Sin embargo, la política inmune ha operado un extraño y paradójico salto en el vacío, ha desprovisto del sentido de comunidad también a los destinatarios de sus mensajes, no solo a sí misma, para convertirlos en meros públicos, en pasivas audiencias, en colectivos vinculados funcionalmente por medio de roles y no intersubjetivamente por medio de identidades, también en deuda unas con otras, deudas de confianza y amistad civil, que ahora han sido condonadas relegando a sus titulares a una forma de vacío existencial, el de la comunidad inexistente.

Que todo este proceso haya sido deliberado es muy difícil de argumentar, al menos mucho más difícil que hacer recaer sobre él la sospecha de que así ha sido, pero lo que parece cierto es que el proceso se ha cumplido y se sigue cumpliendo, cada vez más radicalizado, pues siempre es preferible para los políticos vincularse instrumentalmente con una sociedad que hacerlo dialogalmente con una comunidad.

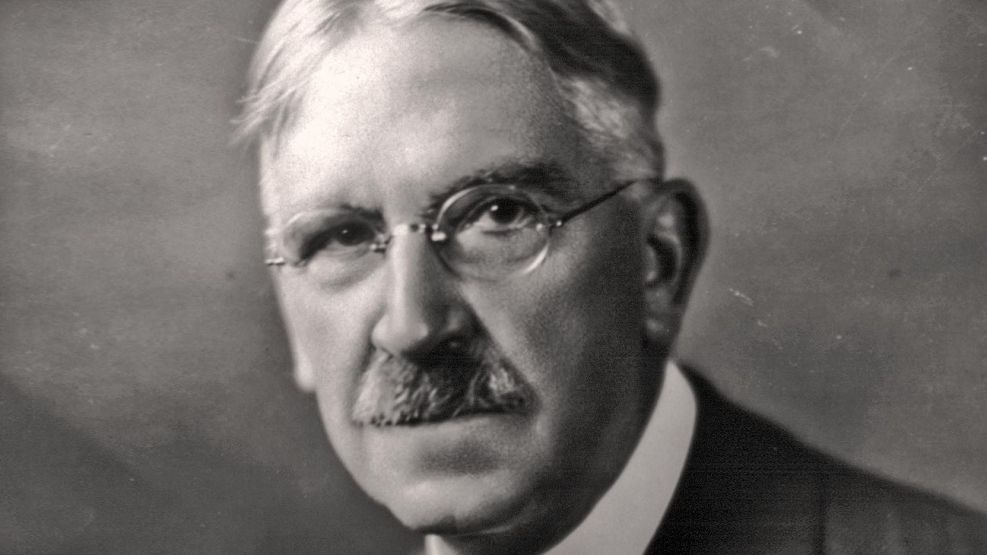

John Dewey, tal vez el filósofo estadounidense más importante del siglo XX, señaló en su obra El público y sus problemas que es solo de la comunicación de la que cabe esperar que una “Gran Sociedad” se transforme en una “Gran Comunidad”, algo que parece poco probable en tiempos de inflación planetaria de las individualistas redes sociales, ese “liberalismo tecnológico” tan agudamente cuestionado por el pensador surcoreano Byung-Chul Han: cada vez que hay un exceso de “tekhné”, hay un déficit de “logos”, y muy en especial de “dia-logos”.

Siendo así las cosas, lo que cabe esperar –pues de eso se trata, de la esperanza– es que los ciudadanos vuelvan a anhelar el sentido de comunidad que les ha sido extirpado (en ocasiones con su complicidad, es cierto), descubran en ella su significado y propósito, estén dispuestos a comprometerse con la vida pública y comprendan, por fin, que la “polis” trasciende, y con mucho, a la política tal y como la conocemos, a la política que ejercen quienes viven de ella.

Cuando Alexis de Tocqueville visitó los Estados Unidos para terminar escribiendo su monumental obra La democracia en América, concluyó que cuanto mantenía unidos y en comunidad a los ciudadanos de aquel país eran los que denominó “hábitos del corazón”. Ahí, más que en la mente, es donde debemos volver a mirarnos y recordar quiénes somos, pues no en vano “recordar” significa “volver a pasar por el corazón”, donde se encuentra nuestro destino más cierto, el que la política inmune y los políticos inmunizados son incapaces de ver: los demás.

*Profesor de Ética de la Comunicación, Universidad Austral.