Se erige en un color gris natural. Se percibe pesado, macizo, tosco. No busca pasar desapercibido en el espacio urbano. Por el contrario, lo rompe con la predominancia de elementos modulares que carecen de todo tipo de ornamentos. Simple, austero, pero con líneas que destacan por su creatividad, permitiendo movimientos únicos. Es por su crudeza que retiene la atención del espectador. Así es el brutalismo arquitectónico.

Por ser económico en su edificación y funcional en su uso, este estilo de diseño, surgido en los años ´50, sirvió para la reconstrucción de los países destruidos por la Segunda Guerra Mundial. “Menos, es más”, es la praxis ejecutora de ese tipo de edificaciones. Con el uso de un único material, el hormigón visto, lo único que se luce es el propósito para el que se construyó.

En vísperas del inicio de las campañas electorales, resulta pertinente reflexionar sobre el paralelismo estético-funcional que se encuentra entre el brutalismo arquitectónico y el brutalismo discursivo en Argentina. Otrora presentado por Gutiérrez-Rubí como una característica propia de las alt-right, el brutalismo discursivo fue adoptado como marco narrativo por toda la clase política en Argentina. Son varias las ventajas y soluciones que ofrece este tipo de discursos que se puede armar a partir de un solo componente.

Economía

El brutalismo discursivo dispone de un insumo barato: el insulto.

Este no requiere de una elaboración discursiva complicada o de alguna transposición didáctica laboriosa. Su enunciación no demanda esfuerzo intelectual alguno. El insulto se expresa en su estado natural, directo.

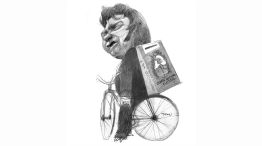

El increíble ranking de insultos de Javier Milei

Asimismo, el “ahorro” en elaboraciones argumentativas racionales tiene otra ventaja: economiza en esfuerzo cognitivo por parte de quien escucha. El insulto imprime la imagen en la mente y se procesa por emociones de manera automática. En otras palabras, el insulto no exige la instancia “racional consciente” del pensamiento crítico, denominada así por el psicólogo Daniel Kahneman.

Versatilidad

El insulto es algo simple, sencillo, y, sin embargo, posee una creatividad sin límites. Permite las más variadas figuras ilustrativas. En los últimos años hemos presenciado una variedad infinita en los modos de insultar, humillar y menospreciar a los adversarios políticos: del conocido “zurdo de mierda” o “pedazos de soretes”, a los más livianos de la oposición como, “hay olor a pis”, “el inútil”, o el “me hincharon las pelotas”.

Funcionalidad y propósito

Del insulto accidental, desubicado, y que requería una sentida disculpa pública, pasamos a un insulto calculado, estratégico, premeditado. Su implementación tiene el objetivo de romper la monotonía de la narrativa razonada, lineal y aburrida del discurso político clásico. Y lo hace con efectividad.

Parafraseando al profesor Gonzalo Sarasqueta, en su texto Cuando el ruido es señal. La ultraderecha como sujeto comunicacional, el golpe de efecto del insulto genera la reacción del ciudadano, para que este le preste su “atención” al político.

En la era de la dispersión cognitiva y la fragmentación atencional, el insulto funciona como engagement con el electorado desde las emociones negativas. Es el estímulo que redirige el interés del público hacia quien lo formula.

En 2021, los políticos quedaron atónitos ante el uso público y sin vergüenza del insulto. Su “corrección política” los hacia pasar desapercibidos ante una retórica malhablada, pero práctica a la hora de lograr adeptos. El insulto vino a ser la respuesta a la apatía política, porque movilizo a una ciudadanía pasiva a través de la empatía con el sentir de la época, la bronca.

Así, el resto de la dirigencia política, comprendió que debía adoptar el brutalismo discursivo, para dar conciencia y expresividad a los propios. Ya en 2025, ciudadanos enojados y furiosos, de todos los espectros ideológicos, son retenidos en su identidad política por el insulto y la humillación al adversario.

Hace unos años, la renombrada escritora española, Luisa Etxenike, hizo notar la diferencia que hay en poder utilizar 1.000 palabras o 40.000, en cualquier aspecto de la vida cotidiana, y que por ello se entiende que hay democracias de 1.000 palabras y democracias de 40.000. Una democracia de pocas palabras, es una democracia restringida a unos pocos, que expulsa o limita la convivencia con el otro.

Porque la palabra tiene poder de creación: somos la palabra que nos decimos. Es la “performatividad” del lenguaje, que produce y construye realidad. Esto nos obliga a considerar el tipo de democracia que estamos proyectando a la realidad, cuando el discurso que empleamos se vuelve brutal, cuando edificamos la convivencia sobre el lenguaje agresivo, cuando concebimos la identidad del otro a partir de su humillación.