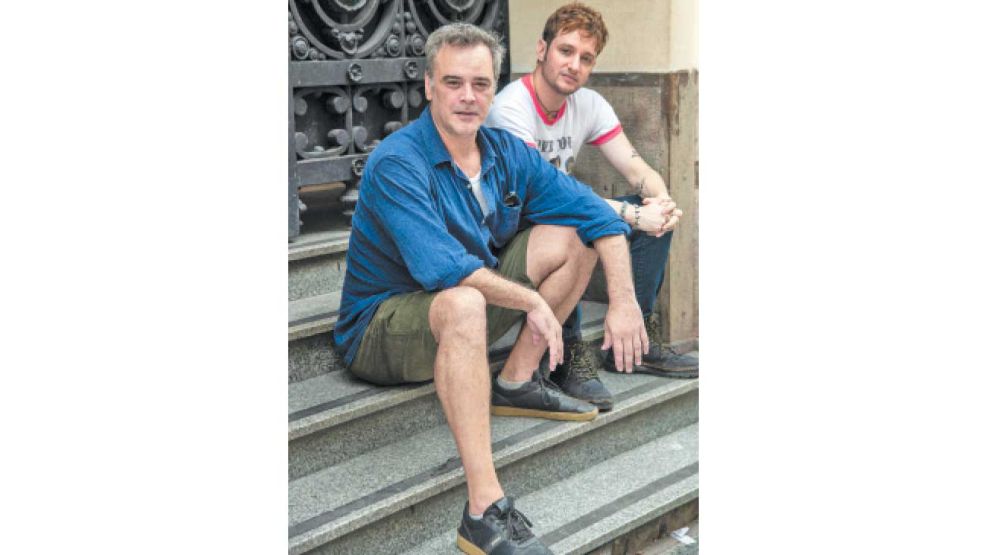

Pablo Bontá, como programador de artes escénicas del Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038), reúne, en febrero de 2025, dos obras de autores y temáticas diferentes, que, sin embargo, tienen más puntos en común de lo que parece. Se trata de La piel del poema (2014) escrita y dirigida por Ignacio Bartolone (viernes a las 21.30), con Marcos Ferrante, Karina Elsztein, Cristina Lamothe, Ariel Pérez De María, Luciano Ricio, y de Voces de Malvinas (2023), de Lucía Laragione, con dirección de Francisco Civit (sábados a las 21), con Rosario Albornoz, Natalia Olabe y Marta Pomponio. Dos equipos escénicos de jóvenes aunque ya consagradas trayectorias teatrales; dos obras que tocan directa o indirectamente aspectos de la identidad individual y argentina; dos estéticas que no encajan en ningún género preexistente; dos textos que dejan ver retazos de otros textos releídos, reinterpretados, resignificados. Civit y Bartolone responden, reunidos por Perfil, esta entrevista.

—¿Cómo presentarían los rasgos argumentales esenciales de sus obras?

IGNACIO BARTOLONE: En La piel del poema, se perpetúa una suerte de búsqueda amorosa constante. Un gaucho, ahora resurgido, renacido, secuestra a una muchacha, porque no logra ver quién realmente es, sino que pone sobre ella a su amor perdido en los tiempos en los que él estaba vivo. Además, hay un policía poeta que escucha una audioguía que juega con El ABC de la poesía, de Ezra Pound. Los personajes se corren de lo que podríamos llamar estereotipo, aunque nadie, visto muy de cerca, responde a una tipificación.

FRANCISCO CIVIT: Recorremos los casi doscientos años que nos vinculan con las islas Malvinas. Se incluye la injusta apropiación, el conflicto bélico y el oportunismo de la Junta Militar al generar una guerra dolorosa que se podría haber evitado, pero también hay otras historias: los primeros enclaves pesqueros y sus colonos, la toma de posesión del gobierno de Buenos Aires por parte de Vernet, reflejada en el diario que escribió su esposa María Sáez de Vernet mientras vivía en las islas en 1829; las esclavas, los indios, las indias y los gauchos que quedaron en las islas cuando fueron tomadas por estadounidenses e ingleses; los relatos de las enfermeras, de los soldados en el 82 y sus madres, hijas, hermanas, y del soldado inglés Geoffrey Cardozo, quien facilitó el reconocimiento de los caídos. Todas estas voces arman un telar de imágenes para repensar qué significan las Malvinas para nosotros.

—¿Qué géneros se entrelazan en cada obra?

I.B: Dentro del paisaje, que es artificioso, las peripecias se van tramando, escenas que suceden arriba de una lancha y en un muelle. Hay un entrecruce amoroso y una suerte de policial roto o afectado. Hay enredos amorosos, propios del teatro burgués y del teatro de puertas. También está la lógica del melodrama: diferentes deseos convergen en una misma situación. La obra es una ensalada fantástica. Hay cierto non sense local como de María Elena Walsh. La obra también dialoga mucho con otra obra que vi y me pareció extraordinaria: Paraná Porá de Maruja Bustamante.

F.C.: Voces de Malvinas combina el revisionismo histórico desde una perspectiva popular, dándoles voz a personajes invisibilizados. Al mismo tiempo, es un homenaje lleno de canciones, que invita a reflexionar. No queríamos ser solemnes ni caer en golpes bajos, dinámica muy común cuando se habla de Malvinas. Nuestro objetivo era crear una pieza fresca, dinámica, con mucho humor, pero que honrara a los caídos. Nos costó un montón. Fuimos meticulosos. La semana anterior al estreno logramos encontrarle la forma.

—¿Cómo se sienten pudiendo hacer funciones en el Centro Cultural Rojas?

I.B.: El Rojas para mí fue formativo. Me encanta estar en el Rojas con esta obra, con este tipo de espectáculo que cruza algo muy popular y algo de claro corte experimental. Esa tradición experimental y popular se cumple con creces al hacer La piel del poema en la sala Batato Barea.

F.C.: Hacer funciones en el Rojas está buenísimo por muchos motivos. Es un espacio clave en la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la UBA, que viene haciendo un gran trabajo desde hace décadas. Estos espacios, al igual que la educación pública, están atravesando uno de los momentos de mayor ataque: debemos protegerlos por el bien de todos. Además, tengo una conexión afectiva muy fuerte con el Rojas, porque a cursé ahí uno de mis primeros talleres de actuación y tomé clases de Puesta en Escena. Es un lugar que visito asiduamente: siempre fue un espacio muy deseado para mí.

Teatro e identidades

A.M.

—¿Qué hacen sus propuestas, en relación a pensar, problematizar temas, representaciones de identidades, tradiciones e historia argentinas?

—I.B.: A partir de lecturas de Ricardo Zelarrayán (La piel del caballo, Lata peinada, La obsesión del espacio), no hay un ejercicio de mímesis, más allá de la figura del gaucho, sino artefactos que terminan torciendo una lengua para generar algo nuevo. Luego la obra fue pie de lanza, involuntariamente, de cuestiones propias de los dobleces de la identidad: un gaucho amanerado, un policía poeta. Y para la época en que fue escrita, la obra tenía una declaración amorosa por fuera de la norma. Se precipitó después una suerte de una vanguardia respecto de las identidades y de la imposibilidad de configurar una identidad nacional, una cuestión propia de un país que sigue siendo joven, inmaduro, una especie de masa amorfa que se va configurando a medida en que los hechos se suceden.

—F.C.: Soy uno de los fundadores de la Compañía Republiquetas, y desde 2016 venimos trabajando en la creación de obras que se enfocan en la divulgación histórica. Buscamos hacer un puente entre la academia y el público, llevando datos nuevos sobre próceres, hechos y personas desconocidos en la construcción de este país. Las obras que hacemos con la Compañía trabajan la historia como una acumulación de pequeños hechos que, con el tiempo, crean una masa crítica y dan lugar a hitos y paradigmas. Es un poco como el trabajo del arqueólogo: va levantando capas de tierra acumuladas con el paso de los años. Transmitimos al público que estamos parados sobre millones de sedimentos que constituyen nuestra historia.