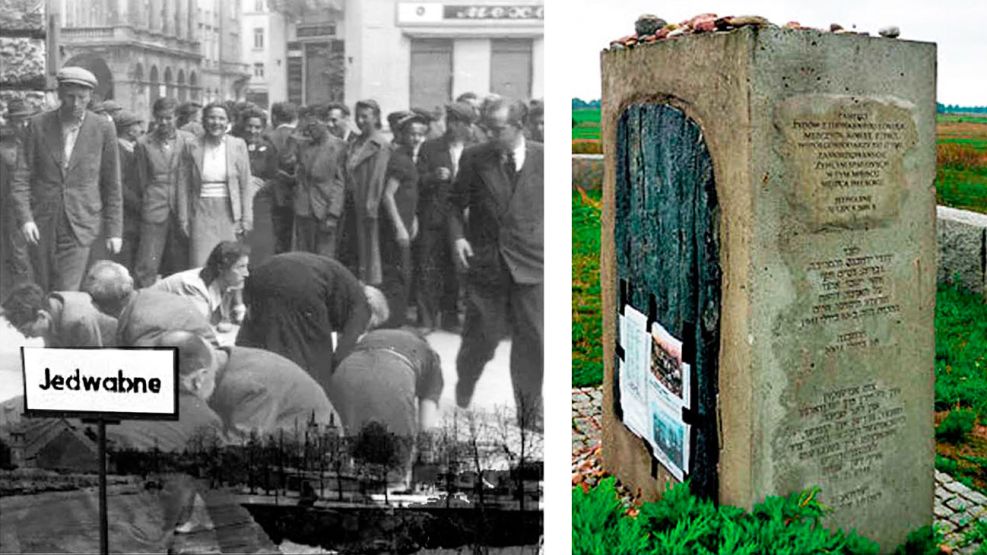

En julio de 1941 mil seiscientos judíos,la mitad de la población de la aldea polaca de Jedwabnefue masacrada por sus vecinos polacos. La decisión fue nazi, pero más de una centena de polacos del pueblo se propusieron para cumplirla ellos mismos con sus propias manos; y la ejecutaron hasta el fin, mutilando y golpeando salvajemente a cientos de judíos y quemándolos vivos finalmente en un granero que rociaron con kerosén, y le prendieron fuego. La carnicería se prolongó con los cadáveres, cortados en pedazos.

En 1962 se levantó un monumento que los recordaba con esta inscripción: Sitio de martirologio del pueblo judío. La Gestapo hitleriana y la gendarmería quemaron 1.600 personas vivas el 10 de julio de 1941.

En enero del 2001, la investigación de Ian Gross reveló cómo y quiénes perpetraron la masacre de 1941. La publicación polaca y norteamericana de su libro Sasiedzi-Neighbors (Vecinos) corrió por el mundo entero como un reguero de pólvora e hirió de muerte al mito de una Polonia exclusivamente sojuzgada, y por ello inocente. Se puso de manifiesto el íntimo ensamble entre el antisemitismo de los pogroms y el racismo de la Shoah, entre las matanzas de algunos judíos llevadas a cabo con el furor de un pueblo convertido en horda, y el exterminio masivo y planificado puesto en marcha a través de alta ingeniería por el terrorismo de Estado.

Ante esta puesta a la luz de hechos sabidos y no sabidos, las autoridades polacas se vieron obligadas a programar un acto de contrición y pedido de perdón, al que concurrirían también los descendientes de las víctimas. El nudo del acto consistiría en reemplazar la leyenda que culpaba a los nazis por esta otra: En memoria de los judíos de Jedwabne y alrededores que fueron brutalmente asesinados y quemados vivos en este sitio el 10 de julio de 1941.

En un solo día, una comunidad judía tres veces centenaria fue completamente destruida. Que esto sea una advertencia para que nunca más el pecado de antisemitismo lleve a los habitantes de esta tierra a ir contra sus vecinos.

Era de esperar la resistencia del pueblo polaco a reconocer su participación activa en el genocidio nazi: se levantaron distintas voces, desde la Iglesia Católica hasta Lech Walessa, para exigir que se pusiera a prueba la veracidad de lo que afirmaba Gross, y que, para ello, se exhumaran los cadáveres a fin de verificar su número y la causa de su muerte. Contra los preceptos de la religión judía y pese a la firme oposición de los descendientes de las víctimas, comenzaron a revolver los restos calcinados.

Desde el mundo entero llegaron más voces de protesta e indignación, y las presiones obligaron a suspender la pesquisa. Entonces las autoridades polacas decidieron, para aplacar los ánimos internos, cambiar la inscripción propuesta meses atrás y sustituirla por ésta:En memoria de los judíos de Jedwabne y alrededores, hombres, mujeres, y niños, habitantes de esta tierra, asesinados y quemados vivos en este sitio el 10 de julio de 1941.

Que sea una advertencia para que las futuras generaciones no permitan que el pecado del odio engendrado por el nazismo alemán vuelva a poner a los residentes de esta tierra unos contra otros.

Este nuevo texto, al no mencionar el antisemitismo ni a los vecinos asesinos, admitía una lectura histórica muy diferente: contra los judíos –comunistas–, acusados de haber cometido crímenes contra los polacos durante la ocupación soviética; y devolvía a los nazis la culpa original de la masacre: era inaceptable hasta para los más tibios. Entonces, las autoridades polacas decidieron borrar el problema y dejar como inscripción sólo estas palabras: Aquí fueron quemados vivos los mil seiscientos judíos de Jedwabne.

Muchos descendientes decidieron no ir. Otros decidimos, en vez de realizar un acto de omisión, ir para intentar cambiar in situ el sentido del acto.

Seríamos unos treinta, los familiares directos que nos encontramos en el vestíbulo de un hotel oficial en Varsovia, el que el gobierno polaco había reservado para nuestra estadía durante dos noches y dos días. De Argentina, yo era la única presente. La prima hermana de mi madre, su hija y sus nietos viajaron desde México. El resto vivían o en Israel o en Estados Unidos. Fuimos invitados especiales del gobierno polaco para asistir al acto oficial del 10 de julio en el que el orador principal fue Aleksander Kwaniewski, nada menos que el presidente de Polonia.

Frente al cuadrado de pasto donde sesenta años atrás hubo un granero en llamas con cientos de judíos vivos encerrados adentro, dijo:“Estamos pagando tributo a las víctimas y estamos diciendo Nunca más. Frente al juicio de nuestra conciencia estamos hoy aquí, de cara a los familiares de las víctimas”.

Pero nuestras caras eran mudas: a nosotros no se nos permitió hablar en el acto oficial. Ya lo sabíamos. Por eso habíamos organizado una conferencia de prensa en Varsovia donde hacer oír nuestras voces.

Lo que sigue es el texto que leí allí. No descarga sobre el público polaco un torrente de denuncias que pueden espantarse como moscas y con gestos políticos.

No pide que reconozcan a las víctimas, quiere separar su horror del de los victimarios. La idea fue intervenir como hija de una judía polaca de Jedwabne que se dirige sesenta años después de la masacre a los hijos de esos polacos que liquidaron a sus vecinos judíos. La idea fue hablarleso hablar –más que desde posiciones políticas convencionales, de experiencias vividas como herencia.

Pero, en realidad, yo me dirigía y no me dirigía a los polacos. Mi intención era interferir ese acto de reconciliación. Era una oportunidad única. Ante ese acto de perdones reiterados, de este lado y del otro del océano, suspender la ilusión de reciprocidad, desafinar el coro de voces que celebran la reconciliación de lo que nunca estuvo conciliado, quebrar el supuesto diálogo entre víctimas y victimarios, introducir un silencio a través de la fuerza de la palabra, ese poder que (a veces) no perdimos.

Sigue el texto que escribí el 14 de marzo del 2001 y leí en inglés en la ciudad de Varsovia el 9 de junio del mismo año, de cara a los familiares de los judíos quemados en 1941, a las autoridades políticas gubernamentales y a los representantes diplomáticos del país de Polonia: “Mi madre nació allí, en esa casa amarilla, enfrente de esta plaza. Es hija de Chaim Simcha Fryd y Rachla Grandowski, que también nacieron en Jedwabne, y aquí tuvieron ocho hijos. Excepto mi madre y su hermana menor, todos han muerto –por fortuna lejos de esta tierra (a la cual ninguno ha vuelto en más de sesenta años). Los dos mayores cruzaron la frontera polaca en 1932 como desertores. Desde la Argentina, en 1936, conminaron a mis abuelos a que dejaran Jedwabne y sus pogroms cada vez más feroces, para unirse a ellos en América, lejos de la avanzada antisemita europea y de la guerra que se veía venir; y el 10 de octubre se embarcaron rumbo a Buenos Aires. Otra rama de la familia huyó a México. Otros se quedaron en Jedwabne. Aquí estaban mi tía abuela y sus tres hijos cuando sucedieron los acontecimientos de 1941 que se rememoran en este acto; y aquí quedaron sus cuerpos entre los cientos de esa pira popular que fue el establo de Jedwabne. Treinta y cinco años más tarde, el país que fue el refugio de la familia de mi madre y de tantos otros polacos que huían de los campos de exterminio se convirtió para mí y para muchos de los hijos de esos judíos en un país de perseguidos y torturados por razones políticas, que fueron desaparecidos en nuevos campos de concentración. Pasados los hechos, en uno y otro país, se habla de perdón y reconciliación. Instituciones políticas y religiosas insisten en esta necesidad. Pero, ¿quién pide perdón?, ¿quién lo acepta? El llamado no se dirige a los que podrían perdonar: los sobrevivientes o familiares.

No nos necesitan para la ceremonia de público arrepentimiento. Y, sin embargo, este acto de mea culpa en Jedwabne nos concierne: no para aceptar ni rechazar estas disculpas, sino para decirles que no se metan con las víctimas –nuestros muertos–, sino con los victimarios: vuestros propios padres. A eso vine, a confirmar esta ausencia de parte, a invitarlos a guardar para vosotros mismos vuestra contrición y vuestra vergüenza”.

Les acerco entonces una oración, un verbo no institucional, palabras para ser dichas en primera persona. Su modelo es bíblico y sigue la esencia de la tradición judía: no la memoria, sino el mandato de narrar la historia de una generación a otra.

Así dice el quinto libro de la Torah:

Y serán las palabras estas que yo te encomiendo hoy, sobre tu corazón.

Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar en tu casa, y al andar en el camino, y al acostarte, y al levantarte.

Y las atarás por señal sobre tu mano, y serán por tefilim entre tus ojos, y las escribirás sobre los umbrales de tu casa, y en las puertas.

Deuteronomio 6:6/9

Con el pulso de estas palabras Primo Levi escribió el prólogo a su testimonio de Auschwitz:

Los que vívís seguros

en vuestras casas caldeadas

los que encontráis, al volver por la tarde,

la comida caliente y los rostros amigos:

considerad si es un hombre

quien trabaja en el fango

quien no conoce la paz

quien lucha por la mitad de un panecillo

quien muere por un sí o por un no.

Considerad si es una mujer

quien no tiene cabellos ni nombre

ni fuerzas para recordarlo

vacía la mirada y frío el regazo

como una rana invernal.

Pensad que esto ha sucedido:

os encomiendo estas palabras.

Grabadlas en vuestros corazones

al estar en casa, al ir por la calle,

al acostaros, al levantaros;

repetídselas a vuestros hijos.

O que vuestra casa se derrumbe,

la enfermedad os imposibilite,

vuestros descendientes os vuelvan el rostro.

Primo Levi, Si esto es un hombre

Las víctimas ya hablaron; desde sus cenizas, sus cabellos, sus zapatos. Los testimonios son muchos. Continúan, las evidencias nunca alcanzan. Ahora les toca hablar a los victimarios, en su nombre. Y yo les propongo estas palabras: Y lo contaré a la mañana y a la noche, cómo mi padre persiguió al judío que cruzó delante de nuestra casa, en verano del 41 y lo apedreó primero frente a mi pequeña hermana y a mí, cómo lo vimos caer.

Y lo pateó para que riéramos, y semimuerto lo arrastró al establo central donde les prendimos fuego por nuestra propia voluntad.

Y lo contaré a mis hijos y a los hijos de mis hijos, para que sepan que ese hombre es uno de los nuestros, y crió a sus hijos y acaricia a sus nietos y se conmueve.

Y lo repetiré cada noche, junto a mi mujer, cuando el mundo se acalla y no tenga fuerzas para no olvidar.

Los que nacimos tarde para participar somos hijos de esos hombres comunes, cobardes asesinos.

De ellos hemos aprendido la lengua que hablamos y llevamos grabada en nuestro corazón esa herencia.

Por eso les decimos a las generaciones venideras que así fueron las cosas: En Jedwabne, el diez de julio, en 1941 fuimos polacos los protagonistas en el genocidio judío cuando masacramos a cientos por nuestra propia voluntad y con nuestras propias manos.

Nosotros, y no los nazis.

Este acto no repara ni el dolor ni la culpa. Una inscripción en un monumento recuerda el pasado expulsándolo del presente. Entonces, sólo cabe hacer lugar a ese pasado mostrando cómo forma parte de nuestro presente. Por ejemplo: reconstruir la sinagoga destruida. Que haya sinagoga en un pueblo donde no queda ni un judío. No un museo donde se registren víctimas, no un recordatorio antisemita, no un nuevo horror en la lista de las violaciones de los derechos humanos. Un templo vacío.

El Dios de los judíos no espera que entre nadie: los polacos son católicos y los de este pueblo han exterminado a los judíos que iban al templo. Entonces, que en este pueblo que ha liquidado a sus vecinos se alce, como un espectro, la casa donde su Dios el Dios de los judíos, Él y no otro– sigue viviendo. Que los habitantes de Jedwabne se ocupen de ese falso shill (templo pequeño) como de un edificio público, que lo mantengan aseado y sin goteras, como si aún hubiera almas –Zidow, Juden– que fueran a buscar reposo en esos bancos y esas letras. Los muertos no siempre vuelven como espectros. Pero los dioses son más fuertes, y no sufren de lo mismo.

* Filósofa, poeta y ensayista.