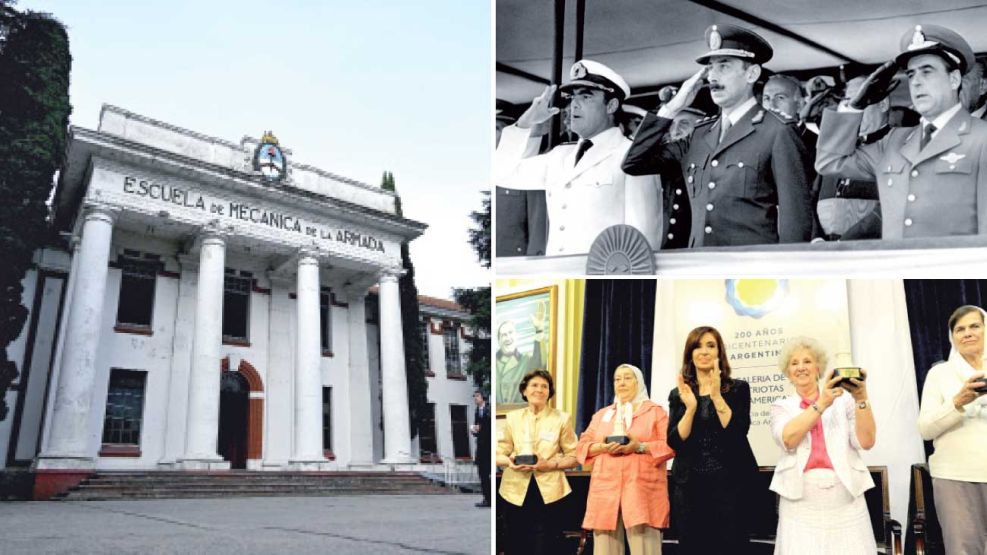

Dos hechos antitéticos y disruptivos que ocurrieron en 2024 merecen destacarse. Por un lado, el intento por legitimar discursos que, por décadas, quedaron ausentes del debate público. A partir de la llegada de Milei y Villarruel al gobierno nacional, la memoria de los setenta adquirió imprevistamente un nuevo protagonismo. “Memoria completa”, el spot difundido por el Gobierno en el aniversario del golpe, reivindica a las víctimas del terrorismo. Sectores comprometidos con la defensa de la memoria, la verdad y la justicia lo cuestionaron como expresión del negacionismo, autoritarismo y fascismo.

En segundo lugar, el éxito editorial del libro La llamada: un retrato, de la periodista Leila Guerriero, que recompone la trayectoria de Silvia Labayru, sobreviviente de la ESMA. El relato de la protagonista, víctima del terrorismo de Estado, también llegó a provocar indignación y fue acusado de relativizar y cuestionar las formas emblemáticas de construir memoria.

¿Qué hacer, entonces, con la memoria de los 70? ¿Estamos condenados o bien a reivindicarla sin cuestionamientos o bien a descartarla por sesgada o incompleta? ¿Todo cuestionamiento equivale a ser prodictadura o traidor? ¿Estamos encerrados en una trampa entre posiciones dicotómicas? ¿Es viable la vida en común fundada en posiciones excluyentes? ¿Cómo seguir? ¿Es viable la vida en común fundada en posiciones excluyentes?

Un debate abierto. El impacto de estos hechos nos condujo a realizar a lo largo de 2024 una experiencia poco común: organizar cuatro encuentros que sumaron unas setenta personas con pertenencias generacionales, posiciones políticas, trayectorias de vida y perspectivas sobre el pasado muy disímiles. Desde víctimas del terrorismo de Estado hasta militantes libertarios, pasando por familiares de víctimas de organizaciones armadas, exfuncionarios de gobiernos radicales, kirchneristas y de Cambiemos, actuales asesores libertarios, periodistas, académicos especializados en memoria colectiva, dirigentes estudiantiles de escuelas medias y de organismos de DD.HH.

La excusa de los encuentros fue conversar sobre el libro de Guerriero. La ambición fue discutir los términos con los que se construyó la memoria sobre los años 70 y su relación con las políticas de DD.HH. y con otras memorias sobre el pasado reciente. No se fomentó la homogeneidad de posturas; por el contrario, se discutieron y problematizaron las distintas perspectivas, experiencias y contradicciones generadas a partir de la memoria de los 70. Algunas de las preguntas a los invitados de esta conversación abierta y sin cancelaciones fueron: ¿contiene la forma de narrar los años 70 simplificaciones, rigideces, tabúes y sacralidades? Si las políticas de memoria prometían que si recordábamos y condenábamos el pasado este no se iba a repetir, ¿qué hizo que amplios sectores de la sociedad relativizaran dicha condena? ¿Será que progresivamente se desafiaron los consensos hasta volverlos más débiles, al punto de llegar a ser abiertamente cuestionados en la actual coyuntura política? ¿Cuáles memorias permitirían fortalecer esos consensos en lugar de debilitarlos? ¿Cuáles serían las alternativas a la banalización de la dictadura que domina cada vez más nuestro presente?

Las posiciones. Para algunos de los participantes, el eje de discusión fue el desconcierto frente al triunfo libertario. ¿Cómo comprender la adhesión de una mayoría de la ciudadanía a una opción política calificada por ellos como negacionista y prodictadura? ¿Acaso el modo en que se constituyó la memoria canónica incidió sobre esa adhesión?

Desde esa perspectiva, las condenas por crímenes de lesa humanidad no alcanzaron a consolidar una verdad incontrovertible, por eso una mayoría votó a una derecha que relativiza los crímenes del Estado.

Para otros, militantes de las consignas de memoria, verdad y justicia, es necesario reconocer el silencio frente a los crímenes cometidos por las organizaciones armadas de la izquierda revolucionaria y la falta de respuesta a los muchos civiles asesinados, como la hija del capitán Viola, o de militares asesinados en democracia como Larrabure.

También se restituyó la posición de los familiares de las víctimas del terrorismo (organizaciones armadas) que, siendo civiles, fueron asesinadas en democracia. ¿Qué hacer con esas víctimas y sus familiares? ¿Corresponde seguir ignorándolos? Por motivos muy diversos, se aduce que ni la democracia de Perón ni la dictadura militar llevaron adelante investigaciones judiciales.

En el entramado que configuró la memoria emblemática de los 70, sus familiares no encuentran respuesta al interpelar a la sociedad demandando reconocimiento público como víctimas: ¿por qué mi historia no es contable?

Este tipo de pregunta es válida, se señaló, y no significa adscribir ni a la teoría de los dos demonios ni a un supuesto negacionismo. Aun cuando bajó el argumento de no hacerle el “juego a la derecha” se consolidaron temas tabúes. Una posición que finalmente resultó fallida, porque las nuevas generaciones renovaron su interés por desafiar la historia.

Algunas posiciones destacaron que nunca se pudo discutir públicamente la responsabilidad de Perón en el armado de la Triple A, ni el decreto que durante un gobierno democrático ordenó a las Fuerzas Armadas el “aniquilamiento de la subversión”.

Entonces, se señaló, el énfasis estuvo puesto en qué pasó por sobre la pregunta de cómo fue posible que eso haya pasado. En esta simplificación radicaría una de las principales debilidades de nuestra memoria pública.

Los silencios y omisiones en torno a la memoria de los 70 finalmente se habrían convertido en poderosos argumentos en manos de los sectores próximos a los perpetradores utilizados para equiparar ilegítimamente a las víctimas y buscar impunidad.

Otros participantes consideran que no hubo ni silencios, ni tabúes, ni omisiones, ni exclusiones. Piensan la cuestión en términos de ciclos. Esta fase repite el pasado de los gobiernos de Menem y Macri en el plano de la memoria, y podría definirse como un “tiempo de revancha”, una reacción a todo lo que se logró en materia de derechos humanos. Frente a esta dinámica signada por las contramemorias, el plan de acción es: enfrentarlas, cuestionar a los victimarios y exigir que digan dónde están los desaparecidos. En este marco, las demandas que van desde, por ejemplo, la prisión domiciliaria de los militares condenados mayores de 70 años, o el reconocimiento estatal a las víctimas civiles del terrorismo, son improcedentes.

Diferencias generacionales. La pertenencia generacional de los participantes diferenció el cómo entienden la memoria colectiva. Para quienes se reconocen como protagonistas de la militancia de los 70 y actuales activistas en derechos humanos, no es necesario volver sobre el tema de la lucha armada porque las organizaciones armadas ya se hicieron cargo y también los testigos lo reconocieron en los juicios. No acuerdan en considerarlo un tema tabú porque sería hacerles el juego a la derecha.

Esa posición contrastó fuertemente con la visión de jóvenes militantes nacidos en democracia que, sin adscribir a las nuevas derechas, afirmaron: “A mi generación esa visión crítica no llegó y, al contrario, nos llegó una idealización enorme e incuestionable de esa militancia”. Algunos de quienes transitaron su educación secundaria durante los años del kirchnerismo manifestaron sentirse “adoctrinados” en el marco de políticas públicas –como el programa escolar “El héroe colectivo”, por su imposición de discursos, diseños institucionales, ceremonias y producciones culturales–. Ocurría que cualquier disidencia era desacreditada o censurada mediante la aplicación de categorías como “negacionista”, “revisionista” o “defensor de la teoría de los dos demonios”.

Se señaló que la negación de cualquier disidencia ayuda a entender el sentido de revancha que le imprimen hoy aquellos que fueron censurados por expresarlas: quienes “nos catalogaron como objeto de odio, ahora se sorprenden de ser odiados”. En esta misma línea se afirmó que “buena parte de este contraataque cultural es una reacción a una cultura política cancelatoria y censora que se erigió en guardián moral de lo que podía ser dicho o no”. Otros jóvenes, que ingresaron a la política en un 24 de marzo, en las antípodas de los libertarios, se sienten “estafados” por esas políticas que, como “brújulas éticas”, señalaban lo bueno de lo malo: “Me contaron que del otro lado había un monstruo que negaba el terrorismo de Estado”, lo que no se verificó. Sí se verificó que al interior de las propias filas había rasgos autoritarios naturalizados.

La relación entre Estado y asociaciones de derechos humanos también fue parte del debate en torno a las responsabilidades. Para algunos, el encapsulamiento de la memoria en torno a una pertenencia político-partidaria exclusiva fue minando el carácter universal humanitario del consenso en torno al Nunca Más. Entre algunos participantes se coincidió en el diagnóstico: hubo sectarismo, y la memoria y los derechos humanos pasaron a ser monopolio de una facción. Esto produjo daño en el movimiento de derechos humanos.

Algunos sectores progresivamente dejaron de sentirse convocados a los actos del 24 de marzo. Esa asociación entre una fuerza partidaria y el movimiento de derechos humanos contribuyó con el impacto que obtuvo en la opinión pública la denuncia en torno al “curro de los derechos humanos” y su articulación con un “Estado corrupto”. Entonces, se señaló, las políticas de memoria y derechos humanos acabaron siendo vistas como parte del problema de la “degradación del Estado”, del cual el kirchnerismo no quedó exento.

Por el encuentro. Por último, surgió el interrogante por la desconexión entre estas reivindicaciones memoriales y de derechos humanos y las experiencias del presente. Se señaló que faltó vincular esa experiencia de violencia con la de quienes lidian con la falta de trabajo formal y bien pago, de una educación pública de calidad, la desatención de la salud pública física y mental, entre otros. La realidad muestra que aquello no se tradujo en una mejora en el presente de la calidad de vida de las mayorías. Así, se pusieron en manifiesto posibles razones de la crisis de la pedagogía de la memoria emblemática de la dictadura que tantas críticas despertó en las últimas décadas.

En estos encuentros, además, los participantes no se posicionaron necesariamente en visiones dicotómicas sobre el pasado. Por un lado, hijos de militantes montoneros, jóvenes adherentes al kirchnerismo, intelectuales que adhieren a las demandas del movimiento de derechos humanos, cuestionaron algunas de las políticas de memoria. Por otro, quienes se reconocen como familiares de víctimas del terrorismo no adscribieron a una visión negacionista del genocidio. Posiciones que van en contra de la puja por construir dicotomías obturando la diversidad de perspectivas que la ciudadanía construyó a lo largo del tiempo.

Lejos de buscar en estos encuentros un consenso imposible, constatamos que el disenso existe y existió en los más de cuarenta años de democracia. Si bien los consensos son fundamentales para organizar nuestra vida política y llevar adelante proyectos en común, los encuentros reflejaron que las descalificaciones y exclusiones, expresadas durante ellos, representan un auténtico límite para la vida democrática. La memoria como ejercicio de imposición de una moral política constituyó un límite para la renovación de los acuerdos políticos.

¿No deberíamos aprender del pasado que, a pesar de las disidencias, debemos ser capaces de convivir con ellas? El reto que nos propone la actual coyuntura es dejar de reproducir los mismos esquemas que han dominado la discusión pública durante décadas y ampliar la conversación entre quienes suelen considerarse falsamente enemigos. Esperamos contribuir con algunas pistas acerca de cómo hacerlo.

*Vecchioli es doctora en Antropología Social y profesora-investigadora de la Universidad Federal de Santa Maria (UFSM/Brasil). Fabricante es consultor político y exasesor de LLA. Kelmeszes es licenciado en Ciencia Política por la UBA y coordinador educativo de Potencia Argentina. Frederic es doctora en Antropología Social, profesora-investigadora (UNQ-Conicet) y exministra de Seguridad.