En una reciente entrevista, el exmandatario uruguayo José Mujica puso el tema del desarrollo en el centro de su visión de futuro. Según Mujica “Nuestro concepto hoy de liberación nacional es empujar el desarrollo de este país, dentro de la economía de mercado, tratando de mitigar una cantidad de cuestiones negativas del reparto”. Vale la pena ponerle atención a esta frase que puede significar un relevante direccionamiento en términos de propuesta económica y política, tanto para Uruguay como para América Latina en general.

La actualización del concepto desarrollo tiene, en este momento, implicancias directas con respecto al debate sobre qué dirección dar a las sociedades latinoamericanas y el formato de inserción a la economía y geopolítica global.

En principio. El concepto tiene historia, en gran medida, a través de instituciones emblemáticas. Una antecesora fue la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en Chile, creada en 1938. Pero la idea de desarrollo tomó popularidad después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes agencias. La más relevante para América Latina, en relación con nuestro tema, fue la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (Cepal), de 1948.

Aquí hubo una participación decisiva por parte de gobiernos latinoamericanos en conexión con sus agencias de desarrollo, entre las cuales encontramos al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) en Brasil, creado en 1952. En Uruguay se crea, en 1960, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE).

A partir de la década de 1950, el desarrollo se hace ideología nacional, tomando en los 60 el nombre de “desarrollismo”. Esta corriente mantenía ciertos principios: uno, promoción de la industrialización dando valor agregado a los sistemas de producción; dos, papel relevante al Estado, estructurando la relación entre sociedad y economía con programación a largo plazo; tres, fomento a la integración regional para crear plataformas que den mayores ventajas de escala económica y control común de cadenas de valor.

Agregaría incluso los aportes con respecto a temas medioambientales. Por ejemplo, la Fundación Bariloche en Argentina, financiada por el gobierno, donde se intentó elaborar un modelo de respuesta desde los países del Sur, que tenga en consideración: el problema de agotamiento de recursos naturales, el impacto negativo del consumismo en países del centro, el hambre y la necesidad de desarrollo de los países periféricos.

Durante la predominancia de gobiernos desarrollistas se dio en varios países latinoamericanos una importante reducción de la pobreza y avances sustanciales en inclusión política y social, así como aumento de la industrialización en el marco de acuerdos de integración regional, como es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc, 1961).

Con respecto a la dimensión política, hubo dos tendencias en el desarrollismo. Una democrática, representada por los democratacristianos chilenos o los sectores nacionales populares en Argentina y Brasil (en presidencias de Arturo Frondizi y João Goulart). Y una tendencia no democrática, cuyos casos más emblemáticos fueron el gobierno dictatorial de Brasil, a partir de 1964, y el de Perú en 1968.

Oponentes. La corriente democrática debió enfrentar a dos grandes oponentes. Por un lado, el neoliberalismo y su prédica sobre libre comercio, privatizaciones y reducción del Estado. Por otro lado, la teoría de la dependencia, de inspiración marxista, que rechaza la idea misma del desarrollo. Su alternativa era la desconexión del sistema global de mercado, emulando el modelo cubano, desdeñando la “democracia burguesa”. Esta última era la línea que entonces defendía José Mujica.

Nadie en América Latina mantiene ya la versión autoritaria del desarrollismo, aunque tampoco ha habido fuerza política real tras el desarrollismo democrático, pero la alternativa neoliberal sí que mantiene vigencia, como muestra el caso del presidente argentino, Javier Milei, bregando por la disminución (o desaparición) del Estado.

También mantiene influencia la teoría de la dependencia (o adaptaciones de ella) en gobiernos anticapitalistas, movimientos sociales y sectores universitarios. Ahora reconfigurada en nuevas perspectivas antisistémicas, con el mismo rechazo al desarrollo que en épocas anteriores. Se propone la eliminación de la economía de mercado, favoreciendo la agricultura de subsistencia, bregando por el no crecimiento económico y la limitación del consumo. Esto se vincula a argumentos sobre medioambiente y asimetrías de ingreso, género y etnicidad.

La perspectiva propone también un alejamiento del Estado, con llamados a la autodeterminación de comunidades y a la descentralización; vale decir, fragmentación del Estado junto con desconexión de mercados mundiales, regionales e incluso nacionales.

Casos de éxito. Aunque no logra prosperar ni en Uruguay ni en América Latina, el modelo desarrollista se ha llevado adelante en países del sudeste asiático, donde ya se venían ensayando estrategias de este tipo desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí resultó exitoso lo que se ha denominado el Estado desarrollista. Ninguno de estos países está siguiendo un modelo neoclásico de crecimiento.

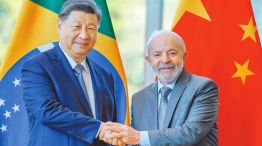

Contrario a América Latina, el modelo del Estado desarrollista asiático se origina en gobiernos autoritarios, lo que continúa en algunos países como China. En otros casos, se transforman después en Estados desarrollistas democráticos, como los son Taiwán, Corea del Sur o Japón. La mayoría parte también de niveles de pobreza y desarrollo más bajos que el promedio de los latinoamericanos a principio de los años 60.

Logran, sin embargo, transformarse en economías de alto nivel de valor agregado, desplazando a las potencias occidentales en los mercados mundiales. Esto, al mismo tiempo que promueven una elevación sostenida en el nivel de vida de la población, dando a la educación un papel central. Algo que se puede describir como una matriz nacional de desarrollo integral, ligada a objetivos nacionales a largo plazo.

Inspirarse, sin copiar. El camino sugerido por Mujica y otros no es una novedad para América Latina. Tampoco lo es para el mundo. América Latina debería, en primer lugar, aprender de las propias experiencias. En segundo lugar, mirar afuera para inspirarse, sin copiar. Las características propias y su experiencia histórica deben ser un punto de partida, evitando recurrentes errores. En tercer lugar, se deben adaptar estrategias a las demandas de nuevos tiempos históricos; la inclusión, la igualdad y la eliminación de asimetrías (género, etnicidad, clase, etcétera), así como el medioambiente, deben ser temas prioritarios, al igual que la democracia. En cuarto lugar, hay que generar plataformas nacionales que puedan mejorar las condiciones de inserción en el sistema mundial.

La geopolítica de la integración y el desarrollo es un aspecto central en esto. Se trata de construir instituciones que busquen sinergias regionales y un manejo conjunto de recursos naturales, en conexión con políticas sociales y promoción productiva. Esto debe ir de la mano de una política cultural que genere lazos de conexión, comprensión y solidaridad entre pueblos. Se trata de conectar proyecciones territoriales a nacionales, buscando el potencial necesario para lograr autonomía geopolítica o, como dice Mujica, de liberación nacional.

Otros ya lo han hecho exitosamente. América Latina puede hacerlo también. La pregunta para los próximos gobernantes es si quieren ser meros administradores de lo que proporciona el subdesarrollo o si pretenden ser una verdadera fuerza transformadora de estructuras que busque un desarrollo integral y sustentable, superando la posición subordinada y participando en la construcción de una casa común global que atienda los problemas fundamentales de nuestro planeta.