En el cuento Utopía de un hombre que está cansado, Borges dice que “la lengua es un sistema de citas”. Hay quienes afirman (Foucault, entre otros) que toda obra escrita es una sucesión de “plagios”, de variaciones sobre lo ya dicho.

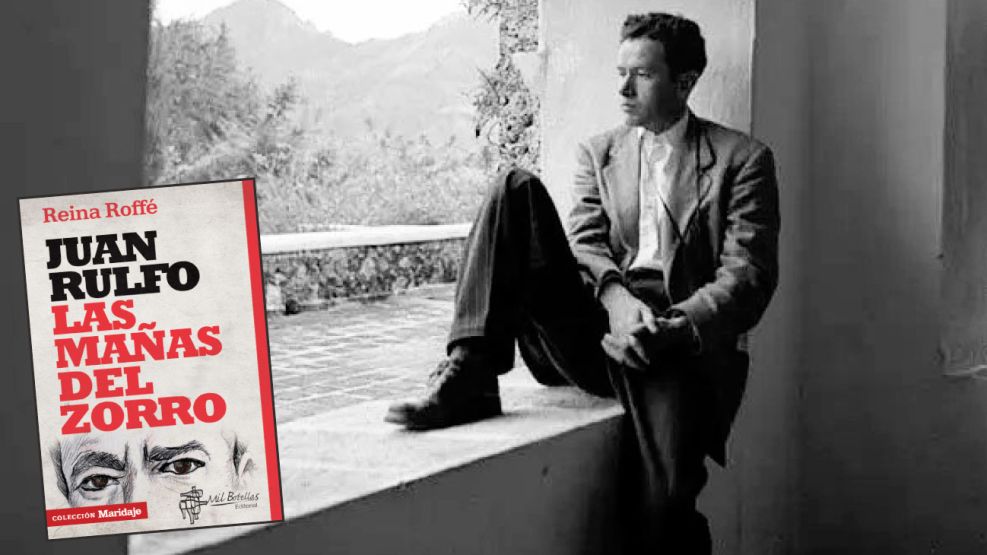

No hay escritor que, por esto mismo, no se sienta, a veces, como un impostor al percibir que sus ficciones, poemas o ensayos podrían convertirse fácilmente en un fraude, ya que toda obra es fruto de los aportes recibidos: de citas que han quedado registradas en nosotros, de lecturas apasionadas, incluso de charlas con amigos. Nada nos pertenece íntegramente. Escribimos porque nos rehacemos escribiendo. Abordar una biografía, sobre todo la de un escritor, en mi caso la de Juan Rulfo, representa un claro ejercicio de reescritura y también de transformismo o travestismo: el biógrafo se transforma en el personaje narrado y, a veces, el personaje se vuelve como el narrador. Ambos ignoran esta mudanza, simplemente sucede, en especial cuando sintonizamos de tal forma con la mitología del otro (en Rulfo, el niño abandonado, el hijo del desconsuelo, el escritor silencioso) que se produce una palpable coexistencia. La biografía es un espejo del Yo, de un Yo que puede ser el mío en la medida en que la reescritura sobre la vida del otro, empieza a reflejarme peligrosamente.

La escritura biográfica toma recuerdos y confesiones, se manifiesta como un episodio abarcador de vida y pretende ser, al mismo tiempo, una elaboración literaria como la de las novelas o las epopeyas, donde la vida del biografiado y del biógrafo se parecerán, volviéndose ambos, al menos durante el tiempo acotado de la escritura, en sujetos de la historia, en constructores de su propio destino.

Rulfo cultivó el secreto en aspectos importantes de lo personal. Omitió lo que creía vergonzante, quizá doloroso, impuro, inconcebible, para revelarlo en clave, creativamente. Tornó su vida en un jeroglífico, más de lo que ya es toda vida. Y se fabuló. Proyectó su drama, incluso lo irrisorio y desmesurado de la epopeya vital, en criaturas de ficción. Por tanto, había que verlo en ese artificio con mayor claridad que fuera de él, del subterfugio que permite desmembramiento y reconstrucción: el acto creativo.

Todo sujeto por biografiar constituye un desafío, mucho más cuando se trata de alguien admirable gracias a ese fragmento de vida que es su obra, quizá lo más luminoso y ejemplarizante de cada gran artista. Lo demás de esa vida parece entibiarse y, por momentos, resurgir con cierto candor, con toda su humanidad: lo irracional, sufriente, paranoico, desconfiado, deshecho, huérfano, desheredado, deseoso de otros rumbos que se alejan y obsesionan.

Había que recuperar algunos pasos perdidos y transitarlos como si uno fuese ese que se busca y persigue; trastocarse en lo bueno y en lo malo, en lo nimio y trascendente. Durante ese trayecto, el biografiado, indefectiblemente, se vuelve personaje. Hay que imaginarlo, hablar con él, sacarlo del lugar estanco (documentos, testimonios, archivos) y entrar de lleno en la película de Rulfo, en su novela personal. Revivirlo mediante la escritura, otorgarle presencia nuevamente, situarlo en su tiempo. Escoger (en la selección entra en juego la subjetividad del biógrafo) lo esencial de cada tramo. Examinarlo bajo otra lámpara como forma de recuperación. Y desacralizar al personaje, tratar al biografiado a escala humana, leer los signos de grandeza y debilidad, porque de todo hay en esa escala.

El material biográfico que se puede compulsar es un residuo de lo que alguien fue, una minucia de su vida que ha quedado como testimonio, como carta, como desgarro de la memoria o incrustado en la obra del biografiado, generalmente encubierto, enmascarado, por descifrar, por reescribir.

Freud decía que “la verdad biográfica es totalmente inalcanzable, y si se la pudiera alcanzar, no serviría de nada”.

En efecto, hay tantos secretos en la vida de una persona que hacen difícil narrar su historia. Si resulta imposible recordar con precisión nuestro propio itinerario personal, qué infructuoso sería tratar de reconstruir paso a paso la experiencia de otro ser humano. Escribir una biografía supone, de entrada, asumir carencias: cómo encarar el relato de vida de un personaje público y salvar los vacíos que, de seguro, se nos presentarán en cada uno de los segmentos que indaguemos. La biografía como género es, para Ortega y Gasset, “un albur de la intuición”.

Tratándose de Rulfo, la cuestión biográfica se complicaba todavía más por su hábito de mentir, que provocó equívocos y originó confusión. Además, escribió muy poco y no dejó diarios ni documentos de primera mano verdaderamente ricos en material biográfico –salvo las cartas a Clara, su mujer, y poco más– que facilitaran enterarnos de ciertos acontecimientos íntimos y de las impresiones que esos acontecimientos dejaron en él. Tenemos, sí, sus declaraciones a la prensa, pero están salpicadas de historias falsas y de versiones contradictorias sobre un mismo hecho. Tal era su necesidad de ocultar y ocultarse.

Enseguida advertí que era muy importante, si quería escribir una biografía de Rulfo, proceder como lo hace un novelista: tenía que imaginarme al personaje real como si fuera un personaje de ficción, convertirme en una narradora pesquisa.

Debía, principalmente, descifrar los documentos y testimonios reunidos, frutos de la investigación, y, a partir de ahí, interpretar las tensiones que problematizaron el complejo entramado de su vida.

Del relato, surgieron sus máscaras: la del tímido y solitario, la del terco y violento; la del joven que sueña, la del muchacho que es amigo y también crítico sardónico de Juan José Arreola, la del hombre maduro que detesta a Octavio Paz y simpatiza con Juan Carlos Onetti.

Y aparece, desde luego, la del escritor, un tipo de escritor que, como su cuate Augusto Monterroso, en vez de escribir, corregía permanentemente.

Consideré, además, que debía proceder con metodología rulfiana: lograr una apretada síntesis, detenerme menos en asuntos muy difundidos para concentrarme en aquellos que tenían una significación especial, como marca, como singularidad de vida. Por tanto, había que situar al poder político y literario mexicano en sus distintas etapas, asomarme a la ventana de un país complejo y de un personaje huidizo y enigmático. Trabajar con una pregunta que atraviesa el texto biográfico: ¿Por qué, teniendo al mundo editorial y al de los lectores como escenario, Rulfo se había retirado de la escena de la escritura?

Mi biografía de Rulfo no es exactamente un libro de ficción, pues contiene, como diría Virginia Woolf en un texto fundacional sobre el género, La nueva biografía, “la realidad de la verdad”, pero tampoco se trata de una biografía al uso, ya que me tomé algunas libertades propias de la ficción: intenté acercarme al personaje “sin complejos”, como recomendaba Woolf, sin “esquema rígido” o “modelo de valor o moralidad”, con el fin de leer su “mexicanidad” y múltiples trabas: la imposibilidad de decir no, no sé; su aspecto insondable, que se cubría de elementos imaginarios, incluso melodramáticos o de humor, a veces agudo y otras francamente ácido, para desdibujar o edulcorar cierta verdad que no podía nombrar.

La reescritura pasaba, entonces, por nombrar lo que se había callado de esa vida, por interpretar lo silenciado, por subrayar lo que se había dicho en una ocasión y en otra sobre el mismo tema, pero de distinta forma, para mostrar la distorsión.

Abrir grietas, escarbar donde el sujeto biografiado vivió, a su manera, su verdadera existencia; allí encontramos la nuestra o, al menos, un símil que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y también sobre nuestra época.