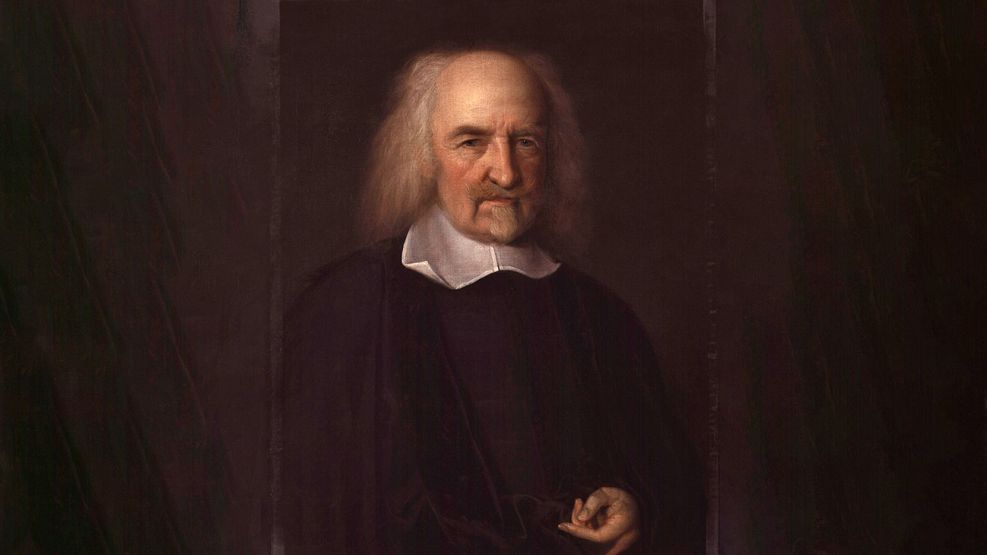

Como saben muchos e ignora acaso la mayoría, el contractualismo o iusnaturalismo es una teoría de la filosofía política moderna que explica la existencia del Estado –y, por lo tanto, lo justifica– como un contrato establecido entre individuos, a partir del cual estos aceptan la pérdida de la libertad “natural” con el fin de instituir leyes y normas que regulen esa sociedad o asociación y hagan posible, bajo jurisdicción estatal, ciertos derechos y obligaciones. La idea de un pacto originario como origen de la sociedad y del Estado, según declara Platón (en Rep., II, 359 A), proviene de los sofistas, quienes consideraban que había surgido para evitar que los humanos se dañaran los unos a los otros. Por su parte, Aristóteles dice en Política (III, 1280 b 10) que el sofista Licofrón, discípulo de Gorgias, sostenía esa teoría. Al parecer, como afirma Cicerón, los epicúreos también era contractualistas. Si bien en la Edad Media se registran varios autores orientados en ese sentido, el tratamiento y la problemática difiere en mucho del contractualismo moderno, en primer lugar, por la preeminencia que adquiere en este la doctrina del derecho natural (el ius naturale) recuperado de la jurisprudencia romana. Suele aceptarse que la obra de Hugo Grocio, en el siglo XVII, inicia el iusnaturalismo moderno. En cualquier caso, sin duda, el pensamiento político de Thomas Hobbes (1588-1679) funda la gran teoría moderna del contrato social.

De hecho, la estela del Leviathán, publicado en Londres en 1651, atraviesa a Spinoza, Locke (principal filósofo del contractualismo liberal), Hume, Rousseau, Kant, Schopenhauer, Montesquieu, Hegel, Marx, Carl Schmitt, Comte, Max Weber y varios más. La modernidad de Hobbes, que estudió en Oxford y vivió en Francia e Italia, donde conoció personalmente a Descartes y Galileo, es incuestionable. Los escritos hobbesianos tratan no solo sobre temas políticos sino también de cuestiones teológicas, científicas y matemáticas. Como corresponde, pese a la buena relación con la poderosa familia Cavendish (fue preceptor de dos hijos de lord William Cavendish) y el rey Carlos II (de joven instruido en matemáticas por Hobbes), ya en Inglaterra luego del exilio en la época de la dictadura de Cromwell, la Cámara de los Comunes lo acusó en 1666 de ateísmo y herejía y se quemaron sus libros. Su obra entera –raro privilegio–, por lo demás, se incluyó en el Index librorum prohibitorum de la Iglesia Católica. Por otro lado, al margen de su influencia en la filosofía política, Hobbes ha sido el precursor del empirismo inglés, sobre todo por su innovadora concepción antropológica para la época, por completo contraria de la escolástica medioeval, que se encuentra en la base de su teoría contractualista. Aun más: constituye la causa misma del Estado.

Para decirlo de una vez, la antropología hobbesiana es pesimista, y no por razones teológicas, desde luego, sino porque el hombre se define como un ser deseante dominado por pasiones. A juicio de Hobbes, estas principalmente se dividen en mayor o menor deseo de riquezas, de conocimiento, de gloria y de poder, todas las cuales pueden reducirse a esta última, el deseo de poder, ya que las restantes no son más que distintas clases de poder. La felicidad humana consiste, por eso, en obtener el objeto del deseo, uno tras otro, de manera de cada uno de ellos hace de eslabón para la obtención del siguiente. Este tránsito del deseo humano, que solo termina con la muerte del sujeto, se debe a que no simplemente quiere disfrutar de su objeto una vez sino también en el futuro, por lo cual, la humanidad en general actúa según un deseo perenne e insaciable de poder tras poder, en la medida que no puede asegurarse del poder adquirido (moderado o inmoderado) sin conseguir más. El poder de un individuo se determina por los medios que dispone para obtener algo que desea, y en cuanto los hombres en la antropología hobbesiana se caracterizan por cierta igualdad (y si no son iguales, ninguno se pretende inferior a otro), cada uno cree que puede apropiarse de su objeto de deseo. Por lo tanto, la competencia entre ellos por riquezas, mando, conocimiento u otro tipo poder los conduce a enemistarse y a la lucha de unos contra otros y, en última instancia, a la guerra.

Como los contractualistas ulteriores, Hobbes supone una condición de naturaleza, anterior al Estado (del que encuentra alguna evidencia en las comunidades de los indígenas americanos), donde estos individuos deseantes viven persiguiendo sus fines, que es ante todo su propia autoconservación, en perpetua y amenazante inseguridad mutua. Naturalmente, de esa manera, cada uno de ellos se esfuerza por protegerse de lo que teme y en adquirir y preservar lo deseado y, en consecuencia, procura dominar o destruir a tantos hombres como le sea posible, hasta que ya no quede ninguno que puede ponerlo en peligro. Por esto, mientras vivan sin un poder común –el Estado– que los obligue a todos a respetarse y demande obediencia mediante castigos y sanciones, los individuos hobbesianos se hallan, en esa condición de mera naturaleza, en una situación de guerra de todos contra todos (el muy conocido bellum omnium contra omnes), o, dicho de otra manera, de cada individuo respecto de los demás individuos. En Hobbes, la guerra no se refiere a secas a la realización de batallas o combates, sino, más de fondo, a toda duración de tiempo en la que es manifiesta y conocida la voluntad de eliminar físicamente al adversario. Se comprende que la humanidad entera, enemistada por naturaleza a muerte, vive así en una inseguridad permanente y total, con miedo incesante, puesto que la conservación de cada uno y de sus bienes solo depende de su propia fuerza y habilidad.

Según argumenta Hobbes, a la guerra de todo hombre contra todo hombre se le pone fin, si bien no es imposible que retorne, en parte por la misma naturaleza humana, egoísta y medrosa, y en parte por las leyes que deduce del derecho natural. Lo que persuade a los hombres contentos con sus posesiones de desear la paz (no a los necesitados e indigentes, advierte Hobbes, y tampoco a los deseosos de mando) es, en primer lugar, el miedo a la muerte o de sufrir lesiones y, luego, el deseo de las cosas que permiten una vida confortable, placentera y larga y la esperanza de conseguirlas por medio de actividades pacíficas, por su propio esfuerzo y trabajo. En otras palabras, el temor constante a perder la vida y la inclinación por el goce sensual los dispone para la obediencia a un poder común. El derecho natural responde a esta disposición. En cuanto otorga al hombre la libertad, sin restricciones externas, de usar su propio poder para autoconservarse por cualquier medio que juzgue necesario, incluso matar a los demás, de ello se sigue la ley de naturaleza –la cual lo obliga– que le prohíbe todo acto que sea destructivo para su vida o le impida preservarla. De aquí que todo ser humano debe buscar la paz y sostenerla, y de no conseguirla, en segundo término, defenderse por todos los medios.

Esta segunda ley de naturaleza, derivada de la primera, en el iusnaturalismo hobbesiano ordena que todo ser humano se comprometa a renunciar a su derecho natural, cuando otros también lo hacen, para lograr la paz y se conforme con tanta libertad contra otros como la admitiría en los demás individuos contra él mismo. La renuncia al derecho natural a cualquier y toda cosa implica, por consiguiente, arrebatarse a sí mismo la libertad y el poder de impedir a otros ejercer ese mismo derecho a lo que sea. Se trata tanto de una abdicación como de una transferencia mutua de derecho, de un contrato o pacto, efectuado por signos y acciones, que se realiza sometido al temor por una mala consecuencia por su ruptura y a cambio de la seguridad física de los contratantes y de aquello que poseen para preservar su vida y disfrutar de ella. En condición de naturaleza, en donde todos los hombres son iguales y jueces de sus temores, y solo obedecen a sus deseos y violentas pasiones, un contrato semejante, ante la menor sospecha de incumplimiento, por supuesto quedaría abolido ipso facto. Claro que no sería nulo –este es el meollo del asunto– si se establece un poder común, un poder coercitivo, para intimar a todos a cumplir con lo pactado por el miedo a un castigo mayor del beneficio que obtendrían violándolo. Esto es, el contrato que termina con el bellum omnium contra omnes se convierte en válido con el surgimiento de ese poder común, el Estado, también llamado “poder soberano” o “republica civil” por Hobbes, que a su vez garantiza la validez de todos los contratos y convenios.

El poder estatal hobbesiano, concebido como una “persona” (del latín, “máscara”, “apariencia”) artificial o simulada, se instituye en representación de una multitud de individuos que han pactado la renuncia y transferencia mutua de su libertad natural para que haga respetar tal contrato, por lo cual ellos se funden en una sola “persona” con el gobernante o soberano, ya sea un hombre o un grupo de hombres. Lo que equivale a conferirle toda su fuerza y poder a un individuo (monarca), a una elite (aristocracia) o a una asamblea de individuos (democracia) con la finalidad de que los represente y pueda unificar todas sus voluntades en una sola voluntad, de tal modo que cada uno se reconozca como autor de los actos de quien lo representa en todo aquello vinculado con la paz y la seguridad común. De acuerdo con Hobbes, la diferencia entres las tres clases de república (monarquía, aristocracia, democracia) no radica en la diferencia de poder, porque siempre es un poder soberano, sino en la aptitud para producir la paz y la seguridad del pueblo, para cuyo fin fueron autorizadas por un contrato celebrado por una multitud de hombres. Estos se pusieron de acuerdo y pactaron, uno con cada uno, en concederle, por mayoría, a un individuo o un conjunto de individuos la representación de todos ellos, tanto de los que votaron a favor como en contra.

Pero del contractualismo hobbesiano, y lo mismo sucede en los otros contractualistas clásicos (Locke y Rousseau), emerge el craso detalle, de dilatadas consecuencias, de que se le ha concedido al soberano la representación de los individuos del contrato exclusivamente por el pacto de unos con otros y no del soberano con todos ellos, por lo que este de ninguna manera y en ningún aspecto puede violar el contrato social, porque solo ha aceptado –no pactado– la elección de la mayoría que lo ha designado como mandatario. Si algunos entre los que lo eligieron o no lo eligieron, de todas maneras, alegaran una ruptura del pacto por parte de la soberanía –siempre el que dicta las leyes– y quisieran deponerlo, no sería más que el autor de su propio castigo por insurrección. O si el poder soberano (u otros) discrepara de aquellos que lo acusan de no respetar el contrato, en ese caso no habría juez imparcial para resolver la discusión, el contrato se disuelve y cada individuo recupera su derecho natural y la libertad de defenderse a sí mismo por su propia fuerza y por todos los medios. Es el momento del regreso de la guerra de todos contra todos bajo la forma de la guerra civil o del Estado que combate a los sediciosos, intentando evitar una recaída en la condición de naturaleza.

Quizá esta es una de las máximas enseñanzas de la doctrina de Hobbes acerca del surgimiento del Estado (o Leviatán, nombre de un monstruo bíblico prediluviano que no le teme a nada) a través de un contrato social, cuyo influjo se replica, por otros motivos y circunstancias, en el contractualismo posterior. Por su propia finalidad –o sea, la conservación de la vida de los individuos que pactan–, el contrato social puede desintegrarse, abolirse, implosionar o cancelarse cuando el poder soberano falla en ese designio para el que fue establecido. El mismo acuerdo en asignarle por mayoría a un individuo o a una asamblea de individuos la representación del pueblo, fundamental para la legitimidad del Estado, puede también deshacerse. En el sistema hobbesiano, inclusive, se invalida cualquier ley que inhiba a los gobernados de defenderse si su vida se encuentra en riesgo o que castiga a los que roban para comer, sencillamente porque la renuncia y transferencia de la libertad natural no tiene otro fin que preservarse vivo. El límite de la legalidad del soberano, que está dentro y fuera de las leyes, dado que tiene potestad para cambiarlas, lo conforma, en una palabra, las condiciones vitales de la sobrevivencia de aquellos que lo han erigido como soberano. Si ataca o violenta estos factores, de forma directa o indirecta, oculta o explicita, siempre es posible la disolución del contrato y el retorno luctuoso de la guerra de todos contra todos.

* Doctor en filosofía, profesor de UBA y del Centro Cultural Rojas.

Su último libro es La era del kitsch (Alción Editora 2021), Segundo Premio Nacional de Ensayo Artístico 2022 otorgado por el Ministerio de Cultura de la Nación.

Facebook: @riosrubenh

Instagram-Threads: Rubén H. Ríos

Linkedin: Rubén H. Ríos

Blog: https://riosrubenh.wixsite.com/rubenhriosblog