Dos grandes amigos se encuentran durante años en el Dublín de entreguerras. James Joyce y Samuel Beckett se estiman, en sus afinidades y discordias, pero abundan los silencios, ambos impregnados en las tristezas y el caos del mundo. Son los años que el dramaturgo irlandés de Esperando a Godot definía silencioso un estilo único de parodia y metalenguaje, sin sarcasmos absurdos ni aires de vanguardia, y que dimensionaría nuestra era de hombres desesperados sin atributos ni corajes. Y los pensaba en el papel mucho antes que en las tablas. Cuando aparece en 1934 More Pricks than Kicks, de Beckett, la serie de cuentos de Belacqua que Ediciones Godot publica en una nueva traducción junto al imperdible inédito en castellano Los huesos de Eco, vendería pocos ejemplares, al contrario de los best sellers de la generación existencialista Molloy y Malone muere. Pasaría sotto voce el retrato de un artista cachorro en esta caricatura del mismo Beckett, metido en la piel del poeta menor, indolente y egoísta de Belacqua, que aún excava en lo informe. Y en la incertidumbre de saber que así son las cosas en este mundo para ver otro día. Aunque sea muertos.

En Beckett el “¿Cómo decirlo mal?” es el vector que atraviesa la producción entera ya desde estos papeles de recién venido. Mal sería en cuanto a romper las ilusiones de la retórica y el buen decir. Mal digamos en el sentido de quebrar el lenguaje por un estar-ahí, incendiándolo de literalidad hueca, y desplazando el escribir para desechar sus representaciones hegemónicas. Todavía en estos relatos henchidos de la médula joyceana, el narrador que mal vivía en los bajofondos y las migajas de los salones, busca un gesto propio y lo encuentra en Belacqua, este personaje menor del Purgatorio de Dante, con ínfulas de Buster Keaton. En su primera obra ficcional publicada, luego de no conseguir imprenta para Sueño con mujeres que ni fu ni fa –recién publicada en 1992, tres años después del fallecimiento del autor, y de la cual estos cuentos retoman varias huellas–, el escritor irlandés reescribe la novela picaresca, donde no hay una sola línea anacrónica, sino el juego intertextual que alumbra contemporáneas islas de Gulliver. Cada mujer del protagonista, la misteriosa Alba o la amada Smeraldina, o cada nuevo escenario, desde los “urinarios” claustros del Trinity Collage a los cementerios de “memoria rosácea”, desafían contratos de lectura, desarman cronotopos y aguijonean al lector. En un temblor que comparte a la distancia el mismo editor, Charles Prentice, “sentado en el suelo, con la cabeza cubierta de cenizas”, durante las pruebas de galera hace noventa años.

Estos preciosos datos, así como la compleja traducción de una escritura imprevisible y erudita, que requieren para el lector –agradecido– las citas a pie de página, son apuntados en prólogos y anexos por Matías Battistón, que viene traduciendo a Beckett desde 2017 en la misma editorial. Por otra parte, la introducción de Belacqua explica la determinación de titular con el nombre del protagonista, algo único en el mundo, y la revuelta de significados en distintas ediciones, algo que hubiese divertido a Beckett.

Otro dato de aquella época a sumar podría resultar la lectura que llevaban atentos Beckett y Joyce, durante la larga escritura del Finnegans Wake, de Fritz Mauthner, quien en 1899 advertía que la lengua pública, contagiada de las instituciones a la privacidad, debilita y falsifica los intentos de “verdadera y espontánea” comunicación. Aquí emerge el primer Beckett, entonces, que recurre con astucia a una narración impresionista para una realidad invisible que no se representa sino que es y se ofrece, “señales y anuncios había en todas partes”.

Belacqua, un encanto casi menor. Falta aún el adelgazamiento de la palabra que marcaría la etapa posterior en París, previo tránsito por el determinante cuchillazo callejero y la resistencia antinazi, pero había una clara determinación contra qué estaría Beckett escribiendo: ensayos, poesía, narrativa y teatro. “Cualquier remota posibilidad de que las palabras de Belacqua produjeran alguna satisfacción quedó anulada por el hecho de que se lo vio contando con los dedos –gesto mudo, a medio camino, entre selah (término hebreo que podría traducirse ‘amén’) y un suspiro de alivio– cada vez que le agradecía algo, como si fuera tachando los nombres”, que bien podrían representar los de la tradición literaria.

Al igual que su precursor Kafka –a quien Beckett admiraba pero no se sentía cercano–, el pavor está en la forma, en lo que decimos, en el cómo nos comunicamos, aunque el autor de El innombrable trabaja en la impotencia y la ignorancia, en el camino de la desintegración y el silencio, antes de recorrer, en el temor, los castillos multiplicados del lenguaje. Dicen de Belacqua en Ding-Dong, “uno de los encantos, y no el menor, de ese puro movimiento vacío, ese ‘greso’ o ‘gresión’, era la posibilidad de recibir íntegramente, con o sin el beneplácito del sujeto, las tenues inscripciones del mundo exterior. Exento de destino, no tenía que eludir los imprevistos ni evitar los agradables ramalazos de vodevil que pueden aparecer siempre. Esta sensibilidad era uno de los encantos, y no el menor, de ese deambular que empezaba como un vacío, uno de los encantos, y no el menor, de este acto puro, la alacridad, con el que recibía con los brazos abiertos cualquier degradación. Pero casi era el menor”.

El tiro del final. La decisión de presentar Los huesos de Eco por separado, el cuento que el editor Prentice consideró “una pesadilla” para que integre el original More Pricks than Kicks de los años 30, y que recién se conocería en 2014, se justifica en valederos motivos. Belacqua acaba en Desechos con nuestro anti-héroe bajo tierra. Y Beckett, por cierto, en estas diez mil palabras, vira a un suerte de novelística gótica en clave de “pánico cómico”, con resucitados que embarazan, y acompañantes que se llaman una vez de una manera, otra vez de otra, convencido de que “en este mundo, que como sabemos es pura tentación y viajes de negocios, logré –dice Belacqua, fantasmal–, a pesar de mis numerosas esposas y admiradoras, pasar la mayor parte del tiempo en el cubículo, empapelado de angustia ultravioleta, de mi psique, proyectando excavaciones tan profundas que su laberinto nunca se descubrirá”. Hoy la luz fría de las pantallas hacen lo demás.

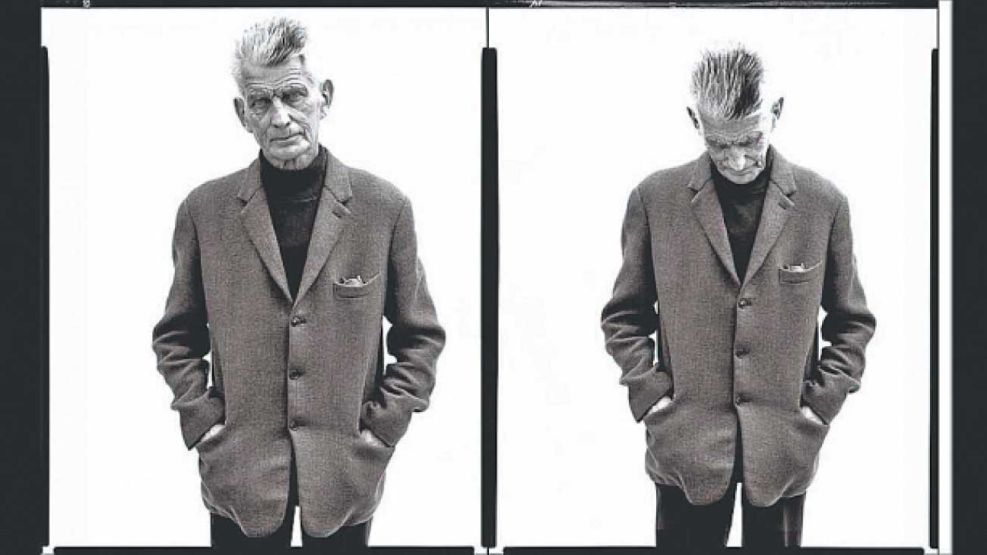

“Mis personajes no tienen nada”, retrucó Samuel Beckett al final de su vida, convencido shakespeareanamente de que el mundo es un teatro con personajes llenos de ruido y furia que nada significan. Tenía razón con Belacqua. Pero también con el hamletiano Hamm de Fin de partida que buscaba, discretamente optimista, la nueva significación para seguir viviendo. Una plena de silencio, exilio y astucia.