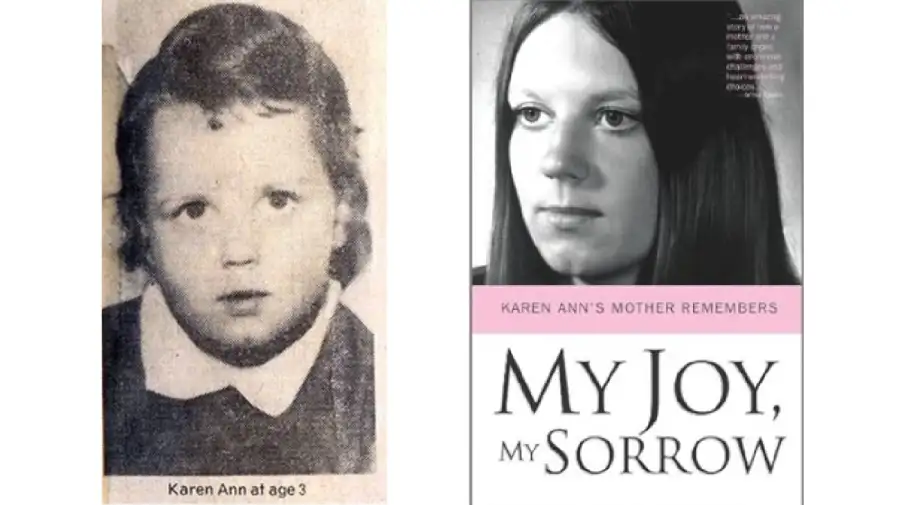

Quizá es esa única foto, la chica del pelo sano y lacio, partido con la raya el medio; el hoyuelo en el mentón que le aplica un carácter puntual al rostro, los ojos más atentos que la sonrisa insinuada de quien quiere salir del momento; la mirada hacia otro lado, desinteresada del foco. Lo que queda para el mundo de una vida que no está más.

A lo mejor es el nombre fluido, carenancuínlan, o la pena servida con la guarnición de morbo compendiada en la palabra “coma” (no por casualidad dos años después un thriller médico con ese nombre agitó la cabeza de los lectores, aunque el médico Robin Cook, el autor, alegaba que era apenas un volumen con fines divulgatorios).

¿Qué será lo que transformó a este triste calvario en una historia tan perturbadora como perdurable?

La tragedia de aquella chica nacida en Pensilvania persiste como un recuerdo pesado en la historia de los dramas irremediables. Ahora se cumplen 50 años del día en que Karen Ann Quinlan pasó a un plano diferente. En poco tiempo llegarán los 40 del cierre del padecimiento.

Estuvo lejos de ser el coma más largo de la historia. Si es admisible usar esa palabra, el "récord" lo tiene Edwarda O’Bara, una estudiante de Florida que pasó 42 años en ese estado, desde que tenía 16, en 1970, hasta que murió en 2012. En el medio hubo otros casos, incluso con asombrosas recuperaciones.

Pero el drama de Karen Ann Quinlan hizo historia porque marcó un fuerte antecedente judicial, disparado por los debates de la muerte digna y la eutanasia, que a la vez potenció como ninguno.

Karen era hija de una madre de ancestros irlandeses. Nacida en Scranton, la ciudad donde llegó al mundo Joe Biden y se hizo famosa como escenario de la serie The Office, a las pocas semanas de vida fue adoptada por Joseph y Julia Quinlan, un matrimonio de Nueva Jersey.

Año 1954.

“Aunque esta beba llega a través nuestro, es un regalo de Dios”, les dijeron a los padres en la institución de caridad. Después de adoptar a Karen, los Quinlan tuvieron dos hijos biológicos, Mary Ellen y John. Antes no habían podido. Esas cosas que suceden.

Por Julia sabemos que Karen caminó a los 7 meses. Que "era preciosa, atlética, llena de vida. Amaba los deportes y les enseñaba a sus hermanos a practicarlos" y tenía "una voz hermosa" y tocaba el piano de oído.

Y también que desarrolló una vida dentro de lo habitual hasta que tuvo la idea de empezar una dieta estricta para “entrar” en un vestido que se había comprado. No era una chica gorda, pero su físico a lo mejor no se ajustaba a ciertos cánones.

Esa “dieta estricta” no se regía por ninguna planificación: significaba que en esos días no comía poco, o nada.

Atravesaba esa vulnerabilidad cuando el 15 de abril de 1975 fue a una fiesta a un bar en Morristown, que siguió en la casa de un amigo.

Esa noche tomó alcohol, lo normal, pero lo combinó con un tranquilizante, fenobarbital o diazepam. En un momento les dijo a los amigos que se sentía cansada, y un poco mareada, y entonces fue a recostarse.

Una llamada telefónica a las 2 de la madrugada, cambió para siempre la vida de los Quinlan.

Amor eterno: se accidentó, estuvo más de tres décadas en coma y él fue a visitarla todos los días

Una noche de desesperación: Karen no respiraba

Los amigos les contaron a los padres que Karen no respiraba ni estaba consciente. Que habían llamado a la ambulancia mientras intentaban reanimarla con la respiración boca a boca. Los médicos después descubieron que había pasado al menos dos períodos de 15 minutos sin respirar.

Karen tenía 21 años. Esa noche entró en el Newton Memorial Hospital, de Nueva Jersey, con fiebre alta y ya sin reaccionar a los estímulos de dolor.

En el primer hospital estuvo nueve días. La llevaron a otro, el St.Clare’s. La falla respiratoria prolongada le había provocado un daño cerebral irreversible.

Quedó conectada a la ventilación mecánica. Alimentada por una sonda nasogástrica. Un cuerpo en posición fetal que llegó a pesar 29 kilos.

Tiempo después el mundo la conoció por una foto, la única que se difundió durante años.

Abrumados, pero abnegados como nunca, los padres estaban firmes con ella. La madre iba a visitarla hasta cuatro veces por día. Se manejaban acosados por los fotógrafos, mientras que en el hospital guardaban un secreto cerrado sobre el número de la habitación, para que nadie les habilitara el paso a los paparazzi o a los sobornados internos, una tentación de aquellos tiempos. Dicen que los padres llegaron a instalar una puerta con clave electrónica para bloquear cualquier intrusión.

Sin acceso, los talentos de los diarios y las revistas componían la escena con dibujos, moda gráfica de la época. Karen Ann atravesó una fase del coma en la que los pacientes pueden parpadear y hasta gritar, pero sin registro de nada. “A pesar de la imagen de ‘bella durmiente” de los dibujos hechos por los artistas que jamás habían visto a Karen, ella no estaba descansando pacíficamente. Mientras el tiempo pasaba, el cuerpo iba adquiriendo características distintivas. Podía mover salvajemente las piernas por momentos y resistir tratamiento y las máquinas a las que estaba conectada, todo mientras estaba imposibilitada de comunicarse y responder”, relataron los padres, tiempo después.

Karen Ann Quinlan y el “estado vegetativo"

El caso de Karen Ann Quinlan impactó porque el “estado vegetativo persistente” era una materia de conocimiento reciente. Había sido descripto por primera vez tres años antes, en 1972, en la publicación especializada The Lancet, por el neurocirujano escocés Bryan Jennett y el neurólogo estadounidense Fred Plum.

Los médicos aseguraban que en estos casos, si bien los ojos del paciente estan abiertos, no hay conciencia del propio yo ni del entorno. Los movimientos oculares, afirmaban, son involuntarios, mientras que los ciclos de sueño-vigilia son controlados por el tronco cerebral, en ausencia de toda función cortical superior.

Los padres de Karen eran católicos fervientes, pero atendiendo a las conclusiones científicas, pidieron a la Justicia que a su hija le sacaran el respirador. Fracasaron en una primera y en una segunda instancia. Pero no se detuvieron hasta llegar a la máxima jerarquía judicial.

En el medio, buscaron el apoyo del obispo de Nueva Jersey, Lawrence Casey. Lo lograron. “La opinión médica especializada ha establecido que Karen Ann Quinlan no tiene una esperanza razonable de recuperación de su estado comatoso a pesar del uso de las intervenciones médicas disponibles. La continuidad de medidas mecánicas de soporte cardiorrespiratorio para mantener sus funciones corporales y su vida constituyen medios extraordinarios de tratamiento. Por tanto, la decisión de Joseph y Julia Quinlan de pedir la retirada de este tratamiento, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, es una decisión moralmente correcta”, planteó el sacerdote.

Pero el Papa Paulo VI lo contradijo, Rechazó el debate bioético y condenó la eutanasia, sin nombrar el caso de Karen Ann Quinlan, pero en obvia alusión.

Encima, para “suerte” del beneficiado, pero en perjuicio de las intenciones de los padres de la convaleciente, en esos mismos días un hombre despertó del coma luego de 8 años.

Histórico: científicos logran revivir el cerebro de un cerdo muerto

Karen Ann Quinlan: el caso que dividió las aguas

La foto de esa chica que parecía salida del público de un show de The Mamas & The Papas se transformó en una imagen militante. Se exhibía junto a los pizarrones en los colegios religiosos para denunciar los debates sobre la muerte digna, que se veían como una maquinaria discursiva en contra de la voluntad de Dios.

Nada que no haya persistido en alguna medida. Del otro lado, activaban por el derecho al fin del sufrimiento.

Poco menos de un año después del colapso de Karen, los jueces de la Corte Suprema del Estado autorizaron por fin a los padres a desconectarla del respirador. La votación, el 31 de marzo de 1976, fue por 7 a 0, unánime. Estuvo basada en el derecho a la privacidad y en la posibilidad de decidir.

El juez C.J. Hughes argumentó en estas mismas palabras que la retirada del soporte vital debía permitirse porque sería “fútil” proveer más cuidados, porque la paciente se hallaba en estado irreversible de ausencia cognitiva. El tribunal justificó la remoción del respirador apoyándose en el testimonio de Fred Plum, aquel pionero del estudio del estado vegetativo, que ahora había actuado como neurólogo experto designado por el tribunal.

La Corte estableció que “ningún interés externo del Estado debería compeler a Karen a soportar lo insoportable, sólo para vegetar por unos pocos meses sin una posibilidad realista de regresar a nada que se parezca a una vida cognitiva y sapiente”.

El informe Mentes aparte: Daño cerebral grave, ciudadanía y derechos humanos, firmado por Joseph J. Fins, especialista en ética médica de la Universidad Rockefeller, menciona que “predicada la completa futilidad del tratamiento en el caso Quinlan, quedó establecida en los Estados Unidos la base legal del movimiento por el derecho a morir”. Destaca que el caso y el fallo se convirtieron en una “fuerza cultural importante”, solo comparable con el caso de Roe vs Wade, que garantizó a las mujeres la autonomía sobre sus propios cuerpos al habilitar el derecho al aborto.

Pero el debate tuvo sus complejidades. ¿Era lógico izar la bandera proeutanasia, o la discusión debía restringirse al uso d los métodos "artificiales" para mantener a las personas con vida? En un artículo que circula en la web, el fármacéutico Jesús Alegre Rey, del hospital universitario de Puerto Real en Cádiz, recordó la "maniobra de confusión para hacer parecer que la lucha contra el encarnizamiento terapéutico y la eutanasia son la misma cosa, cuando responden a concepciones tan distintas". Y apuntó a los defensores de las políticas de "muerte digna" por "adjudicarse una medalla que no les corresponde a ellos, sino al humanismo cristiano".

Como fuera, con el drama de Karen Ann Quinlan, el debate se desplegó con fuerza inusitada por el mundo. Todo matizado por el regodeo de algunos medios y la invención de un reparto básico de personajes que no se ahorraba, por ejemplo, la figura del “verdugo” : la mano real que en el hospital desconectaría la máquina que mantenía en vida a la paciente.

Alguien responsable y amparado por la ley cumplió con ese trabajo. Por sorpresa, Karen siguió viva.

Ese mismo año, la llevaron a la Morris View Nursing Home, una residencia donde pasó los 9 años del resto de su vida.

Los padres encontraron la forma específica de responderles a quienes les decían que querían que su hija muriera, un reproche bastante común. Se negaron a que le sacaran la sonda. Una cosa era la máquina, otra negarle la alimentación.

El final del padecimiento: qué reveló la autopsia

Deteriorándose lentamente, Karen se fue yendo. Su muerte a las 7.01 de la mañana del el 11 de junio de 1985. Como a tantas personas, se la llevó una neumonía. Su mamá estaba al lado de ella cuando ocurrió. Como siempre.

La autopsia trazó el mapa del colpaso, el padecimiento y el final. Los forenses determinaron que el daño principal no se había producido en la corteza del encéfalo, sino en el tálamo (una estructura ubivcada en el centro del encéfalo) que había sido destrozado por la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno.

No faltaron las películas y la madre publicó libros muy leídos. Con el recurso de los derechos, los Quinlan le devolvieron a la sociedad el apoyo y la comprensión y en 1980 crearon una fundación de cuidados paliativos para enfermos terminales, que maneja el hospicio Karen Ann Quinlan, muy activo en la actualidad.

Joseph, el padre de Karen Ann, un veterano de la II Guerra Mundial, murió en 1996. Su esposa Julia, siempre atenta al legado, cumplió los 98 años en febrero de 2025.

La web del hospicio que fundó recoge su testimonio: “Nadie está preparado 100 por 100 para la muerte de un hijo. Karen vivió 10 años en un limbo y mi familia y yo, también. Sufrí por Karen 10 años y me seguirá pasando. Ya no podremos visitarla todos los días en el hogar, ni peinarla ni hablarle. Es muy difícil, muy penoso”.

Karen está en una tumba con su padre en el cementerio Gate of Heaven, en Hanover Este. “A precious gift” (“un regalo hermoso”), esta tallado en la piedra, un poco distinta, pero la misma frase de aquel primer encuentro.

LT