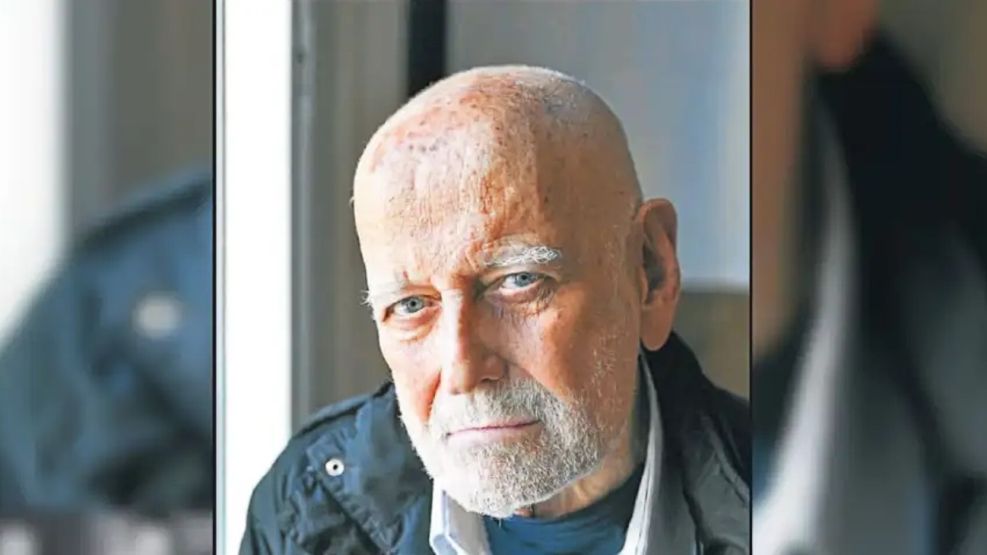

El destacado escritor, cinesta e incluso actor Edgardo Cozarinsky murió este domingo en Buenos Aires a los 85 años. Luchaba desde hacía larguísimo tiempo con un cáncer, situación que siempre sobrellevó con su habitual mordacidad y lucidez, y entre sus numerosas obras pueden mencionarse Dinero para fantasmas, La novia de Odesa y En el último trago nos vamos, este último distinguido en 2018 con el Premio Hispanoamericano de Cuento García Márquez. "No me arrepiento de nada, lo malo me lo busqué. Solo lamento haber sido tan tímido en mi juventud, y haber vegetado años en trabajos subalternos, tendría que haber sido más independiente, solo tengo rencor de esa juventud demasiado prudente con la que no me atreví a romper. Pero no me arrepiento. Tal vez la necesité para después estallar", contó en un reportaje con PERFIL que reproducimos más abajo.

Vinculado en su momento a la revista Sur y con muchos años de residencia en Francia, casi no hubo aspecto del arte y la cultura en el que Cozarinsky no incursionara. Su actividad en el cine incluyó varias obras que se filmaron en nuestro país, pero también en Europa, y su presencia en las citas del séptimo arte en Cannes, San Sebastián, Venecia o la Berlinale fue habitual, con diversos reconocimientos que siempre recibía con mirada crítica y visceral

Como recuerdo a Cozarinsky, su universo y sus vivencias, repartidas como dijimos entre Buenos Aires y Europa tantas veces, vale reproducir un largo reportaje que le hizo en 2020 Alejandro Bellotti en Perfil, en el que el escritor resume y recuerda aspectos fundamentales de un camino en el arte con ribetes de altísimo nivel:

—¿Qué sentiste aquella mañana de 1999 cuando el médico te anunció que tenías cáncer de próstata?

—Sentí sonar la chicharra… ¡Vamos a cerrar! Pero en lugar de deprimirme lo tomé con optimismo. Yo había llegado al hospital por los dolores de espalda, me encontraron un disco complicado y lo atendieron. Pero luego vino lo otro, de yapa. Y eso fue detonante para mí. Me dije basta, basta de perder el tiempo en pavadas, me dedico a escribir, que es lo que siempre quise. Llamé a Silvia Sigal, que vive en París, y le dije traeme cuaderno y lápiz. Tenía una suerte de atril, la mesita donde te sirven las comidas, que podía poner vertical. Los dos primeros cuentos de La novia de Odessa los escribí esos días… ¿Sabés qué? Además de todo, desde lo psicológico debía superar un trauma: mi abuelo paterno murió a los 60, mi padre murió a los 60. Yo tenía 60 cuando me dieron el diagnóstico de cáncer. Entonces me dije: la historia no se va a repetir, yo de esto salgo vivo. Y así fue. Son los veinte años más creativos de mi vida.

Edgardo Cozarinsky nació en el Hospital Militar de Buenos Aires el 13 de enero de 1939. Su padre, gaucho judío, había nacido en Villa Clara, Entre Ríos, e ingresado a la Armada Argentina a los 18 (antes del golpe del 30, hubiese sido imposible hacerlo después siendo judío). La madre, porteña, amante del tango y del juego. De pequeño, Edgardo vivió en Montserrat, luego la familia se mudó a Uriburu y Santa Fe. A los 9 se convirtió en hijo único: “Tenía una hermana que murió a los 12, entonces todo el afecto y el control cayeron sobre mí... Me quedó un sentimiento de culpa con mi padre, no le demostré demasiado afecto porque yo a los 18 años estaba en otra cosa, cosas que no tenían que ver con mi familia; me gustaba vagar de noche, por ejemplo. Recién con los años empecé a entender que mi padre era una persona más compleja de lo que yo había creído, y que hubiese tenido que interesarme más en escucharlo. Por eso hice esa película, Carta a un padre (2013), aunque sabemos que póstumamente no se pagan esas deudas del alma que, como dice la canción, no se acaban nunca de pagar. La película la hice para mí.

—¿Cuándo fuiste a París?

—Por primera vez en el 66. Yo había escrito algo sobre Bergman y el instituto sueco me dio una beca para profundizar en su obra. Una beca de tres meses, pero me quedé seis más dando vueltas por Berlín, Londres, París, haciendo trabajos transitorios y de paso vi cantidad de películas que no eran de la industria, un lenguaje que me sacudió, como las primeras de Alexander Kluge. Al final de ese viaje me arrimé al Festival de Cannes, que no practicaba en esa época esa especie de “guetización”, como impuso en las últimas décadas. Andabas con una cámara, en jean, te metías en la playa del Carlton y nadie te echaba. Fragüé una credencial de periodista de un diario inexistente de Bahía Blanca para entrar. Torre Nilsson tenía una película en el festival, y como yo en Buenos Aires era bastante pegote de él y de Beatriz Guido, fui a saludarlo a su hotel. Yo estaba en uno espantoso detrás de la estación de trenes. El me dijo qué hacés ahí, venite para acá, al hotel Martínez (un cinco estrellas), yo por la organización tengo una habitación de servicio destinada a mi chofer. Pero yo no tengo registro, le dije… Y yo no tengo auto, me respondió.

Al volver a Buenos Aires, Cozarinsky trenzó amistad con Alberto Fischerman, que fue quien lo impulsó a abordar el cine. Por entonces Fischerman trabajaba en The players vs. ángeles caídos. Al olfatear que Edgardo tenía ganas de hacer algo para la pantalla, le obsequió restos de película 35 mm, sobrantes de su labor como publicista; con esos retazos, Cozarinsky compuso Puntos suspensivos, un primer intento underground.

—¿Cuándo volviste a París?

—En mayo de 1974. Tuve la posibilidad de ir como asistente del Grupo de Acción Instrumental, con Margarita Fernández. Quería escaparme de acá, era la época de López Rega. Nunca fui peronista y entendía que mis amigos se equivocaban al creerle al líder eso de la patria socialista; los Montoneros empezaban a desaparecer, había una atmósfera asfixiante. Aproveché y me quedé en París. Fui pasando de un lugar prestado a otro, conocí gente del cine, y de una cosa en otra pedí la carta de residencia, la que fui renovando, y así me fui quedando insensiblemente.

En 1985, invitado por Manuel Antín –por entonces director del Instituto del Cine (actual Incaa)–, Cozarinsky regresó a Buenos Aires. Dos semanas en un hotel, como un turista, en la ciudad donde nació y fue joven. “Sin embargo sentí como que nunca me había ido. El primer día salí del hotel para buscar a mi madre. El taxista tomó un camino con vueltas, y le dije no: tiene que tomar Córdoba, doblar en tal, seguir por aquella… y pensé: ¿dónde estaba guardada esta información que no necesité durante más de once años, y de pronto salía cuando la necesitaba? Noté resabios de la Guerra de Malvinas. Por ejemplo, la farmacia Franco Inglesa se llamaba La Franco. Harrods tenía en las vidrieras un cartel que decía: ‘El capital de la tienda es 100% argentino’”.

Volvió a Francia y no regresó hasta dos años después. “Empecé a buscar pretextos para volver, para fin de año, etcétera; y luego conseguí armar una película (Guerreros y cautivas) que no salió del todo bien pero me permitió estar acá nueve meses. Después heredé la biblioteca de un amigo con dos mil libros. Debía encontrar un lugar donde ponerlos, y finalmente el abogado logró una astucia legal: como no había herederos directos, y el legado de la biblioteca establecía un vínculo simbólico, consiguió que yo tuviera prioridad en el remate del departamento de mi amigo. Con unos ahorros más dinero que me prestaron, compré el departamento.

—Finalmente te quedaste.

—Hoy me siento muy a gusto en Buenos Aires porque tengo muchos amigos, jóvenes sobre todo. Eso me renueva… Mirá, en los años 50, cuando yo era adolescente, todo el mundo vivía muy censurado, los jóvenes más que nadie. Hoy los veo vivir con mucha libertad, rebelarse temprano contra los padres. Celebro eso, solo lamento la tendencia a lo que se ha dado en llamar “políticamente correcto”. Por ejemplo: ¿qué hombre decente puede no ser feminista? Sobre todo en un país donde los femicidios han aumentado drásticamente desde 2007. Pero de ahí a aplaudir que alguna actriz sin trabajo obtenga quince minutos de televisión para ventilar un abuso vetusto… Mi conducta no es impecable, confieso que yo mismo me censuro. Cuando estoy con sionistas de buena fe prefiero callar mi solidaridad con el pueblo palestino. Tiene que ser alguien que me queme la cabeza para que se me despierte la bestia.

—Alguien de tu edad.

—Seguramente. Mucha gente que veía a los 20 hoy está achanchada. A los que les fue bien están en departamentos en Avenida del Libertador, te invitan a cenar, hablan con la mujer: ¿este año adónde nos vamos? No repitamos Caribe… No hay punto de conexión. Y si les fue mal es doloroso, están dando clases en un secundario a la mañana, algún trabajito a la tarde y a la noche haciendo traducciones.

“Pienso en la muerte. Estoy poniendo orden. 80% de los libros que tenía en París los envié a la Untref. Hice testamento y nombré albacea. No quiero irme dejando mucho quilombo.”

—¿Cómo te llevás con la aceleración del progreso tecnológico?

—Me llevo muy bien con el celu, sobre todo con WhatsApp. Adquirí una gran desconfianza por el teléfono fijo. Ya no lo atiendo. Siempre suena cuando estás en tu casa haciendo algo. El mensaje de texto permite reflexión, cuando te hacen una oferta de trabajo, por ejemplo. En lugar de mandar a la mierda, te ponés en clave serena: “Me sorprendió mucho tu mensaje. Nunca pensé que barajaban esa cifra, me parece que deberemos abandonar el proyecto”. Y en el nivel sentimental también, te permite bajar la irritación: “Qué agradable sorpresa tu llamado, no lo esperaba”, evita el reproche: “Nunca me llamás”, lo deja implícito. También me gusta leer diarios por internet. Como padezco de insomnio, voy a dormir a las 12.30 o a la 1 y me levanto a las 3.30 o 4, voy a la compu y empiezo a hojear diarios europeos, Libération o The Independent, el diario inglés que más me gusta. Ahí me quedo con algún artículo que me interesa y leo, sobre todo si son cosas que acá no llegan. Como las reflexiones de (Jeremy) Corbyn, el dirigente del Partido Laborista que es pro palestino, como yo.

—Algo incómodo para un judío.

—Tené en cuenta que soy un judío de la Diáspora, y muy contento de serlo. No quiero tener nada que ver con el Estado de Israel. El filósofo israelí Yeshayahou Leibowitz declaró después de la guerra de los siete días, y la ocupación a que dio lugar, el Estado israelí, ha perdido su honor. Puede ser que sea una tierra prometida, pero el tema es que la prometieron dos veces. A los judíos se la prometió Dios, a los palestinos la Historia porque están acá desde hace dos mil años. Y entre Dios y la Historia no hay compromiso. Entonces, para mí Israel se ha convertido en un país teocrático y militarista que ocupa territorios, arrasa pueblos palestinos, levanta muros e instala un apartheid. Se cree guiado por una promesa mítica, como si no estuviera lleno de inmigrantes que no tienen nada que ver con esa historia bíblica. Hoy es la punta de lanza de la penetración de los EE.UU. en Medio Oriente, generosamente apoyada por el sionismo norteamericano, así como en los años 60 Cuba fue la punta de lanza de la penetración soviética en tierra americana, financiada por la URSS con un millón de dólares por día, más tarde con dos.

El diagnóstico de cáncer en julio de 1999, a sus 60 años, lo arrinconó. La obsesión por el tiempo. Hay quienes cuentan que mientras en 2003 escribía la novela El rufián moldavo, cada vez que Edgardo regresaba a la casa por las noches, en lugar de escribir prendía la tele y se quedaba horas pegado a la pantalla. La novela suspendida entre paréntesis. Como sea, una noche que había bebido más de la cuenta, tomó el televisor y lo lanzó por la ventana. “En realidad –repara sonriente–, solo lo puse en el ascensor, lo bajé a la planta baja, lo deje ahí y subí por la escalera. Desde ese momento no tengo tele. Lo del ascensor… mis amigos inventaron que lo tiré por la ventana. Pero dejemos eso a Charly, que le sale muy bien.

—¿Pensás en la muerte?

—Sí, y estoy poniendo orden. Un 80% de los libros que tenía en París los envié a la Untref. Aníbal Jozami es coleccionista de arte, y su universidad le da un lugar prioritario a la cultura. Algo notable en nuestro país, donde el ex presidente declara en una entrevista que no tiene feeling (sí, así, en inglés) con la cultura. El 20% de los libros restantes los repartiré de acuerdo con el temperamento de mis amigos, muchos libros ingleses ya se los di a Luis Chitarroni. Además, hice testamento y nombré albacea. Lo que no quiero es irme dejando mucho quilombo. No quiero morirme ya, pero sé que va a llegar. Lo que detesto es la senilidad; a mi médico le dije: cuando esté medio gagá, ¿me ayudás a irme? Se negó: “Solo lo haría con un paciente en coma vegetativo, y si la familia me lo pide”. Insistí: mirá que yo no quiero babear, olvidarme de las cosas. “Te vas a olvidar de los números de teléfono, de las claves bancarias, pero eso es natural con la vejez, eso no es senilidad”. Hace una pausa y sonríe: “Además, cuando estés senil, vas a escribir tu mejor libro”.

—¿Algún proyecto cercano?

—Ahora estoy releyendo, reescribiendo una novela que saldrá en abril y llevará por título Turno noche (Tusquets). Una novela más bien breve porque es mi formato, mi respiración. También tengo ganas de escribir no ficción, de trabajar uno de esos textos medio híbridos, como Niño enterrado, que a partir de una experiencia individual disparen en todas direcciones. Me dediqué mucho al libro que apareció el año pasado, Los libros y la calle (Ampersand). La escritura me da satisfacciones día a día. No me importa si no tengo reconocimiento, solo el placer de lograr una página que me hubiese ahogado si no la ponía por escrito.

—Sin embargo, también te da reconocimientos, como el Premio García Márquez que recibiste en 2018.

—Si fuera joven estaría muy inflado de ego, ahora solo estoy contento, sobre todo si hay plata. Tal vez a un joven un premio le confirme la autoestima, yo creo que ya la tengo firme. Insisto: lo más importante es la plata. Ahora con ese dinero puedo volver a Vietnam. Me enamoré del país, un flechazo instantáneo. Me encantaría hacer un viaje de norte a sur, a pesar de la dificultad del idioma, la sentí mucho cuando fui y sin embargo no impidió esa empatía. La gente, el paisaje, la vida cotidiana, todo.

—¿Y filmar?

—Para filmar necesito estímulo, para escribir no. Justo en este momento tengo el privilegio de tener productores que me estimulan, con quienes es un gusto colaborar. Estrenaré el mes próximo en el Festival de Berlín Medium, un retrato de Margarita Fernández, esa personalidad única, gran música, pianista, performer a sus 93 años, que fuimos haciendo por fragmentos a lo largo de tres años. Y por otro lado me han pedido un proyecto de ficción. A mí lo que me gusta del cine es la relación con el equipo, contactarme con gente que viene de distintos horizontes, y después el montaje, que es lo más parecido a la escritura. En esa instancia se “escribe” el film. Pero en el cine hay que sabe esperar la ocasión, el financiamiento, y esperar… a mi edad siento que el tiempo se me escurre entre los dedos. Si tenés 30 años y tenés que esperar dos para que se pueda montar una película no hay drama, pero yo no puedo invertir dos años… bueno, a lo mejor me quedan diez, pero vivo con la idea de que tengo el tiempo acotado y no tengo que distraerme.

—¿Te arrepentís de algo?

—De nada. Lo malo me lo busqué. Soy muy orgulloso y no creo en la mala suerte ni en la buena. Lamento haber sido tan tímido en mi juventud, y haber vegetado años en trabajos subalternos en la Editorial Losada. Tendría que haber sido más independiente, animarme a una vida aventurera, rehusar la mínima seguridad que me daba. En ese sentido el primer viaje a Europa fue detonador. Haber trabajado durante un mes como portero nocturno en un hotel de París, o de lavaplatos en Estocolmo, eran cosas que en Buenos Aires no me hubieran ocurrido. Tengo rencor de esa juventud demasiado prudente con la que no me atreví a romper. Pero no me arrepiento. Tal vez la necesité para después estallar. Cosas que me hubiera gustado hacer y no hice debe haber mil, pero una que me da nostalgia por algo que me hubiera gustado es ser piloto aéreo, no comercial, la idea de estar solo en una avioneta, no tener la responsabilidad de pasajeros ni itinerarios. Estar entre las nubes, en el cielo, y mirar para abajo. Cuando era joven jamás lo pensé, ahora sí.